約20万店の中間層飲食店は、変革なくしては生き残れない

新型コロナウイルスという未曽有の危機が業界を襲った2020年のFOODIT TOKYO。実行委員長の中村仁氏(株式会社トレタ代表取締役)は、飲食店の予約管理システム「トレタ」による来店データを示しながら最近の業界動向を分析した。

「都内はエリアで明暗が分かれています。世田谷区や目黒区といった住宅地は客数が戻っていますが、オフィス街は厳しい状況です。また、おひとり様や少人数での来店数は前年対比を超えていますが、大人数は減りました。11人以上の来店は8割消えています。本来繁忙となる宴会シーズンの12月は厳しい状況になるでしょう。

Go To Eatキャンペーンの影響は如実に表れており、オンライン予約数は前年対比200%超えと、はね上がっています。一方で、何回目の来店かという数字を見ると、キャンペーンで増えたのは新規客です。今後も来店するとは限らず、一過性になる可能性があります」(中村氏)

コロナ禍を乗り越えられる強い店には傾向があるという中村氏。以下は飲食店を「高価格・低価格」、「繁盛店・赤字店」という縦横の2軸に分けたマトリクス図だ。

赤字経営の店舗は今後、ある程度淘汰されるのは目に見えている。一方で、非接触オペレーションが可能でデリバリーやテイクアウトといった中食型のファストフード業態は強い。

また、高級店は不要不急であろうと来店する客層のためコロナ禍の影響はうけにくい。人気店の場合は、自粛モードの今こそチャンスと考える客が来店する。図の中でコの字型に含まれるのが、コロナ禍を乗り越えていける飲食店といえる。

言い方を変えれば、コの字に収まらない中間層(客単価2,000円~5,999円)の飲食店は赤字店が淘汰された後、厳しい状況に追い込まれる可能性が高い。そして多くの飲食店はこの領域に属している。中村氏は「およそ20万店舗、国内の飲食店の約半数が変革しないままでは生き残ることができない時代」と警鐘を鳴らす。

「外食はまったく新しい形に生まれ変わる必要がある、一番変化が大きな層から未来が生まれると、強く思っています。DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を最近よく耳にするようになったかと思いますが、デジタル化による変革はこれまでのFOODITでも一貫して提言し続けてきました。

それがコロナ禍によってより鮮明になり加速したともいえるでしょう。そこで今年はあえてDXをテーマに掲げます」(中村氏)

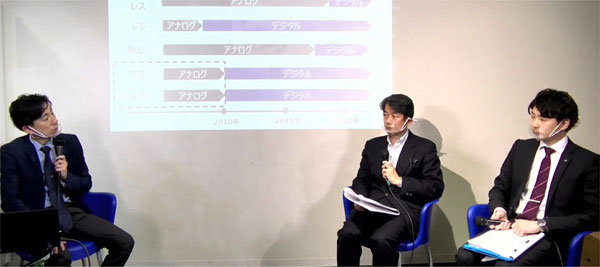

DXとIT化は似て非なるものだという。IT化とは、業務の一部をITで置き換えることだが、DXはもっと根本的だ。事業構造自体をアナログベースからデジタルベースに転換していくことに他ならない。IT化の点を線でつなぎ、ゼロから世界を作りかえることになる。

顧客との関係性を高め、感情価値を増幅させるデジタル

DXによって、あらゆる領域でオンラインとオフラインが融合し、オフラインのない時代になる──これまでを「ビフォーデジタル」、DXがもたらす世界を「アフターデジタル」と定義した書籍『アフターデジタル』の著者、尾原和啓氏は、飲食とDXの概論のひとつとしてキャッシュレス決済を挙げた。

「日本のキャッシュレスはまだ交通系ICなど大手プレイヤーが主流です。デジタル先進国の中国でなぜQRコード決済が広まったかというと、コードを発行できれば消費者や生産者といったどんな立場の誰であっても店主になれるからです。

新興のスモールプレーヤーでも戦える土壌で、シェアリングや行動データの活用といったアフターデジタルの世界観にのった様々なサービスが登場しています」(尾原氏)

イスラエルでは、中小規模のレストランが顧客データに基づいて運転資金の融資を受ける事例もある。フィンテック(金融×テクノロジー)と顧客データの連携で、顧客の来店比率などから新店舗開店後の売上がだいたい予想できるのだという。

「安定した店舗運営に欠かせないのがリピーターです。お客様がどれくらいの頻度で来店し、何を好まれているのか分析するには、顧客と点の関係から線の関係になる必要があります。お客様とのコミュニケーションは一見、デジタルよりアナログが優位そうです。

しかし、リアルな対面はその瞬間だけ、一期一会の関係でしかなく、いわば点のコミュニケーションです。その点を線でつなぐには、バーコードによるオーダーで顧客の注文履歴を蓄積して活用したり、ID決済でアフターフォローにつなげたりといったデジタル接客が前提になります」(尾原氏)

デジタルによって店舗はいっそう顧客に寄り添えるようになる。飲食店として何を提供するべきかを見つめなおすことにもつながるだろう。

「食がもたらすものは栄養だけではありません。非日常を感じたい、食を通じてだれかとつながりたい、あるいは俺がこの店を支えているんだという常連の誇り、そんな感情価値の増幅がデジタルは得意です。もともと飲食店が持っていた価値を増幅するのがテクノロジーともいえます」(尾原氏)

フードテックを中心とした食・料理のトレンドやプレイヤー動向等に造詣の深い、田中宏隆氏(株式会社シグマクシスディレクター/スマートキッチン・サミット・ジャパン主催者)は、食の領域で進化するテクノロジーを紹介した。

スマートキッチン・サミット・ジャパン主催者

一般社団法人 SPACE FOODSPHERE 理事:

田中 宏隆 氏

「アメリカではフードロボを使ったバックエンドの自動化が進んでいます。背景にある人手不足は日本でも共通課題です。バック業務はチップがなく、給料も低いのでチップがもらえるフロントをやりたがるんです。

また、アメリカの飲食店モデルは日本食などに比べて調理やオペレーションがシンプルなぶん、テクノロジーが入りやすいという特徴もあります。フロントにおけるテクノロジーの導入では、ユーザー情報の把握などが注目されはじめていました。そこにコロナ禍が来て、非接触にも価値が出ています」(田中氏)

ダイヤモンドダイニングがコロナ禍で直面した「顧客とつながってない」ショック

カリスマ的な創業者、松村厚久氏の牽引で全国各地に多様な業態を展開してきた株式会社ダイヤモンドダイニング。コロナ禍で大きなダメージを受けた企業のひとつだ。2020年9月に代表取締役社長に就任したばかりの鹿中一志氏は、「前年比15%超えで成長してきた会社がコロナショックで一変して翻弄された」と吐露する。

鹿中 一志 氏

「ずっと営業利益を追ってきて、経営層も現場も赤字の状況に慣れておらず、どうすればいいかわからなかったんです。

『みんなのせいじゃないけど、この状況をどうにかできるのも、みんなしかいない』と声をかけあい、裁量権があった子会社を統合した組織に作り替えました。

売上が落ちても店舗営業を続けたほうがいいのか、閉めるべきか、1店舗ずつ正確に数字を把握して検討していきました。もともと個店主義で、みんなが良きライバルみたいに運営しており、そういった管理はこれまでしたことがありませんでした」(鹿中氏)

その中で明らかになったのが、「店舗と顧客がつながっていない」という実態だった。