日次決算(日次PL)とは?

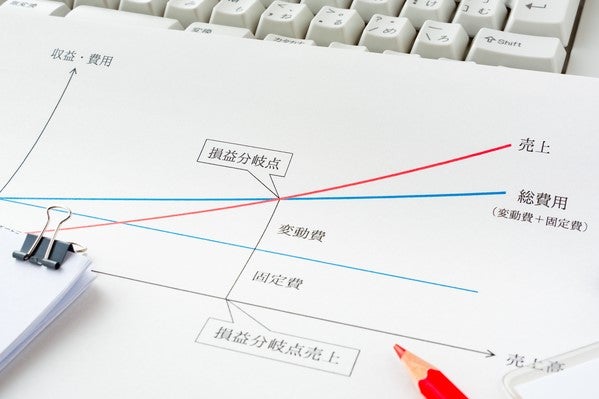

日次決算(日次PL:Profit and Loss statement(損益計算書))とは、1日単位で実施する決算作業のこと。その日の収益や支出などを閉店後に集計し、データ分析によって様々な経営判断を行うことを目的としている。細かいデータ収集と把握により、課題の早期発見と経営方針の修正スピードを高めることが可能だ。

集計するデータには売上や原価、様々な経費が挙げられる。ただし、中には実数値での把握が困難なものもあるため、シフトから算出しやすい人件費を除き、多くは日割りや推計値などで算出する。

例えば、在庫や原価などは仕入れデータや売上から導き出す。水道光熱費や宣伝費などは月の請求額を日割りし、原価や消耗品費などは売上からパーセントで推計値を出すことで算出できる。

日次決算と月次決算・試算表の違い

日次決算と似たような作業として、月次決算というものがある。しかし月次決算は、1カ月毎に実施する業務であり、決算整理や決算書や試算表などの資料まで用意することも多い。

具体的に、月次決算では現金・預金の残高や棚卸しの確認、仮勘定の整理や経過勘定の計上などを行う。それらを基に損益計算書(PL)や貸借対照表(BS)などの試算表を作成していく。日次決算と比較すると取引記録や書類などを参照するため、より正確性の高い決算を行える。しかしその分、請求書の締日に影響されるだけでなく資料の数が多く作業に時間が掛かってしまう。

正確なデータが求められる月次決算や年次決算とは異なり、日次決算は概算で実施できる点も違いがある。税務署などへ提出する資料ではなく、社内で活用する内部資料としての意味合いが大きいからだ。

どこまで実数値で集計し何を日割りや推計値にするかは店舗よって異なるが、「リアルタイムでの情報把握と素早い経営判断を行う日次決算」と「月ごとの正確な決算処理を行う月次決算」という風に目的が異なる。

飲食店で日次決算が必要な理由

日によって売上の変動が顕著な飲食店にとっては、素早い経営状況の把握と対応が利益を取りこぼさない重要な要素となる。そこで速報値として、日々のデータを集計できる日次決算が必要になってくる。

日々の原価管理と売上変動への即応

飲食店ではその日の天候や気温、イベントやプロモーションなどの様々な要因が売上に影響する。日次決算を実施することで、「売上が良い日と低迷した日の違い」「注文数の多いメニューと少ないメニューの違い」などをいち早く把握することが可能になる。

日々の経営状況と売上が変動する要因を特定できれば、対策を講じるスピード感も上がるため、利益の向上や対策が取りやすい。また毎日の仕入れ値を集計することで、より正確な原価管理を実現できる。食材の高騰や運送費の値上げなど、意識していなければ気づけないことも察知しやすくなるだろう。

特に原価管理については、休日や祝日などの売上が高い日に備え前日に多めに仕入れを行うケースもあるため、データ上だと売上と原価の数値が釣り合わなくなってしまう懸念がある。そんな時も日次決算でリアルタイムにデータを蓄積しておけば、その月の累計値で比較し、原価が適正の範囲内かを確認しやすくなる。

日次決算導入によるメリットと注意点

日次決算を実施する上でどんなメリットがあるのか、何に注意点すればいいのかを知っておくことも重要だ。メリットを知ったうえでうまく活用すれば、利益の向上につなげることができる。では具体的な内容について見ていこう。

正確な在庫把握と経営判断の迅速化

月次決算や年次決算などではぼやけてしまいがちな部分も、日次決算なら1日単位で細かく分析できる点が1番のメリットだ。

例えば、売上が変わらないのに特定の曜日の支出が高い場合、その曜日だけ特定のメニューの注文数が多い可能性などが挙げられる。

このように問題の発見と原因を突き止めることで、迅速な対応に取り組みやすくなる。

また毎日の仕入れや在庫状況を把握し、より適切な在庫管理を実現することも可能だ。特定の食材を大量に抱えている場合、仕入れ量を抑えることで食品ロスを削減できる。一方で少ない食材を早期発見できれば、営業中の品切れを防止することにつながる。

飲食店によっては、大量の種類の食材を取り扱うため数量の把握や賞味期限などを細部まで管理することが難しい場合もある。日次決算により数値で見える化できれば、過剰在庫や機会損失などのリスクを減らす働きにも繋げられるだろう。

導入コストや担当者への負担増

日次決算を取り入れるメリットをわかってはいても、導入にかかるコストや従業員の日々の労力を考えるとなかなか難しいと感じている飲食店も多い。

特にアナログ作業でレジ締め後の売上や在庫管理、従業員の勤怠状況などを調べ、1つの資料にまとめるのは骨が折れる。そうした作業を閉店後に毎日行うとなれば、残業時間が増えてしまい、結果として人件費の高騰につながってしまう点に注意が必要だ。

日次決算を円滑に行うポイント

日次決算を実施するのであれば、業務を効率的に進められるような工夫や環境整備が求められる。ここでは円滑に導入するための具体的な施策やポイントについて解説していく。

システムやツールの導入

様々な業界、企業でDXが推し進められている現在において、売上や原価などの数値管理はシステムやITツールを使うことで今まで以上に円滑に行える。

例えば、飲食店向けのPOSレジは、客席に設置したタブレットやスマホ端末などを連携し、オーダーや決済情報をデータとして蓄積できる。日付や時間帯、メニュー別に絞ることで、調べたい部分の売上データも即座に把握しやすい。

勤怠管理システムでは、従業員の出退勤時刻や休憩時間、残業時間から1日の人件費を簡単に確認できる。特にパートやアルバイトの割合が高い飲食店では、日毎の稼働率は変動しやすいため、自動で管理できるシステムやツールがあると正確な数値を算出しやすい。

また受発注システムでは、仕入れなどの取引データの入力を自動化することが可能だ。メニュー管理の機能があれば、メニュー毎の原価率をリアルタイムで反映できるので、日次決算に必要な原価を簡単に算出できる。

社内体制の整備と担当者の教育

日次決算を行う上で大切なのは、業務の手順やルールを最適化し、それに合わせて従業員への教育を行うことである。

中でも、まずは日次決算で実施する作業の洗い出しが重要だ。集計事項としては、レジ締め後の売上集計、仕入や在庫状況の確認、シフトや勤怠管理システムから人件費の算出などが挙げられる。日割りや売上から推計値で出すものは、あらかじめ月初などに算出しておく。

そして実際に作業する責任者を決め、定めた手順やルールをしっかりと教育する時間を作る。その際には日次決算の目的やメリットを説明し、作業の重要性を理解させることで、責任感を持って作業してもらう工夫も必要だ。

また、特定の個人しか業務ができない状態だと、急な欠勤や退職によるリスクが高い。店舗運営を管理できるツールなどを活用して、マニュアルを作成するなどの工夫で属人化しないような仕組みづくりも有効だ。

日々の分析結果を経営に活かす

日次決算で日々のデータを集計する仕組みづくりができれば、あとはその情報をどう活用するかが重要になる。例えば、売上データからどのメニューの注文が少ないか、どの曜日の売上が落ちているかなどを把握する。それにより、「平日の客単価は平均だが、客数が少なく赤字傾向」「原価率の高いメニューの注文数が多い」などの課題が見えてくる。

日次決算を定常化して飲食店の経営基盤を強固に

飲食店は、基本的に営業時間内だと接客や調理などで業務に追われることが多いため、あまり日次決算などにとれる時間も少ない。加えて閉店後の作業が長引くと、それだけ負担が増えてしまい継続的に行うのが困難になってしまう。

業務負担を増やさずより精密なデータを収集したいのであれば、システムやITツールの導入といったDXを進めることで売上や取引記録の入力、数値の計算などを自動化でき、今以上に効率的な業務に繋がるだろう。