2年で売上2億円を増加させたDX事例~水産卸・札幌協和

代表取締役 齊藤 隆幸 氏

北海道で水産卸を営む株式会社札幌協和は道産およびロシア産の冷凍水産品を扱い、従業員11名で売上高60億円を作る。2年前に立ち上げた外食部門がDXの恩恵を大いに受け、急成長を遂げた。通常、業績向上は組織規模の拡大と比例するが、DXによる業務効率化と顧客対応力の向上が売上増加を支えている。

DX導入のきっかけと目的

齊藤社長は、リーマンショックによる大規模な在庫損失がDX導入を決意するきっかけになったと振り返る。

「事業を持続的に展開して従業員を守り、社会に貢献できる企業になろうと決意しました。そのためには、当社が流通の川上にいる強みを活かし、消費先となる飲食店様を支える事業が必要です」

そうして、精度の高い商品の入荷情報をデジタル技術でリアルタイムに顧客へ配信する体制を整えた。これにより、外的要因に左右されにくい事業運営の実現を図っている。

2年で売上2億円を突破したDX活用の仕組み

札幌協和は個人経営の飲食店向けに水産品を供給する外食部門を立ち上げた際、クラウド販売管理システムを自社で開発した。受注から出荷指示までの業務を一元管理するシステムで、LINEと連携して顧客への商品情報配信やスムーズな注文を実現。2名のスタッフで関東から東北エリアの飲食店約200店舗を対象に、LINEを通じて情報を提供し、初年度で売上1億円、次年度は2億円に成長した。

受発注・情報配信ツールによる売上アップと配送改善

従来の電話やFAX、LINEメッセージでの受注処理は、時間と手間のかかるものだった。自社開発のシステムでは画像の入れ替えや価格の変更にも非常に手がかかり、理想のシステムを構築するには多額の費用がかかってしまう。

そこで、LINE公式アカウントのサポートツールやインフォマートの『BtoBプラットフォーム受発注』『TANOMU』を導入。課題であった費用を抑えつつ、商品画像や価格も柔軟に変更可能になった。結果的に注文処理がさらにシームレスになり、受注から商品配送までのフローが大幅に改善された。

「画像の差し替えや価格の変更が簡単にできるようになり、現在では500店舗近くのお客様とスムーズな対応ができています」と齊藤社長は語る。

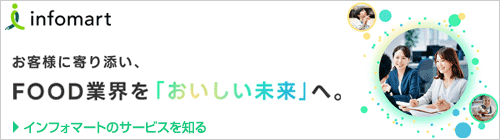

今後の展望とDXの可能性

札幌協和は外食部門の売上を5億円まで拡大する目標を掲げ、顧客数1000店舗の達成を目指している。成長戦略として、InstagramやTikTokなどのSNSを活用した広告や、国内外でOEM製造したオリジナル商品も展開し、自社ブランドの構築を進める方針だ。「お取引先様に商品の最大の価値を届けるため、OEM製造なども取り入れていきます」と意気込みを語った。

人とデジタルが融合することで無限の可能性が広がっていく

札幌協和のDX事例は、少人数で大きな成果を上げる方法を示している。今回のコンテストで優勝した札幌協和は、DXが生み出す新たな可能性を示している。齊藤社長も「人とデジタルが融合することで無限の可能性が広がっていく」と語り、未来への展望を示した。

早朝の受注作業をDXで削減~総合卸・クサマ

前川 優 氏

株式会社クサマは東京を拠点に、主に都内と神奈川の飲食店に食品を配送する総合卸だ。コロナ禍で一時的に業績が落ち込んだが、顧客数は堅調に増加している。同社のDX推進について、経営企画室の前川優氏はこう語る。

「私が入社した時には、すでにインフォマートの『BtoBプラットフォーム受発注』を取り入れていたので、デジタル化を推進するのが当然だと思っていました」

DX導入前の課題

同社がDXを導入する以前の課題は、受注業務の非効率さにあった。特に午前中は、前日の受注内容を電話やFAXで確認し、手作業で基幹システムに入力しており、多くの人手が必要だった。全体の受注のうちインフォマート対応の割合は25%程度で、残りの分は手入力による業務の煩雑さとミスが多発していた。前川氏はこの点について「道路状況や交通の影響もあり、午前中の業務が特に過酷だった」と振り返る。

3つのDX施策で効率化を実現

クサマが実施したDX施策は以下の3つである。

1. 『BtoBプラットフォーム受発注ライト』による受注業務のデジタル化

最初の対策としてインフォマートの『BtoBプラットフォーム受発注ライト』を導入し、取引の50%以上をデジタル化した。これにより電話やFAXでの受注業務が削減され、業務の属人化が解消された。前川氏は「FAXや電話での注文はミスも多く、業務の属人化を引き起こす要因でしたが、受発注システムを使うことで本当に効率が上がりました」と効果を強調する。

2. 受発注システム『TANOMU』導入による更なるデジタル化推進

次に、LINEを使った受発注システム『TANOMU』を導入し、さらにデジタル化を進めた。前川氏は「LINEはビジネスツールとしても普及しており、年配の経営者や外国人スタッフがいる店舗でも受け入れてもらいやすかった」と述べる。これにより、顧客層に合わせた対応が可能になり、DXの浸透が加速した。

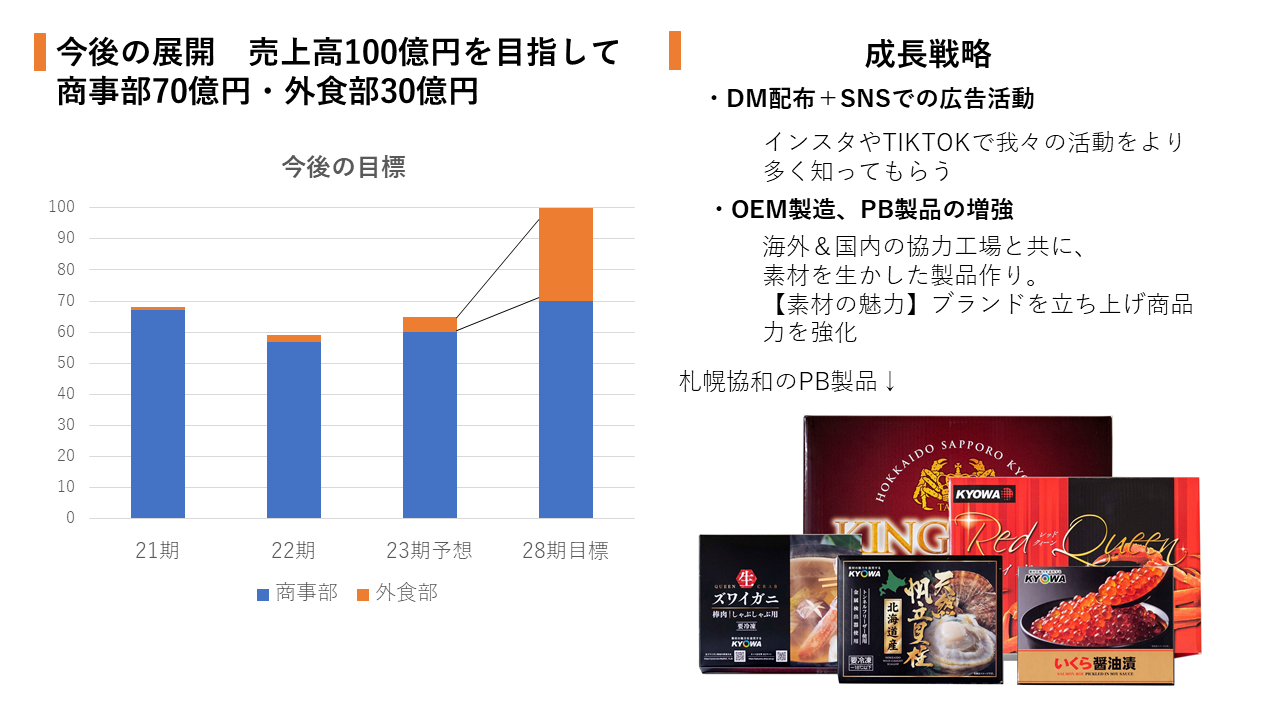

3. 受注データの取り込みと自動化

最後に、受注データの自動取り込みを行い、手入力の削減とミス防止を実現した。「95%以上がデジタル化され、注文処理が楽になりました」と前川氏は語る。現在、受注はほぼ全てデジタル化され、以前よりも少人数で効率的に対応できるようになった。

社内外からの評価と今後の展望

クサマはDX成果により、早朝業務の負担が軽減され受注トラブルも減少した。顧客から信頼が高まり、社内からも高い評価を得ている。前川氏は、「顧客対応をスムーズにするため、営業だけでなく事務担当も巻き込んで取り組みました。実際、LINEの普及がDX推進を後押ししてくれました」と述べている。同社は今後もデジタル化を進め、さらなる効率化と顧客基盤の強化を図っていく方針だ。

受注作業を50%減らし、商品提案の時間を捻出~金城商事

営業部 営業2課

主任 井口 哲人 氏

金城商事は沖縄県浦添市に拠点を構える総合食品卸で、小麦粉、砂糖、油、調味料などの加工食品を中心に、飲食店や病院、保育園などへ配送している。コロナ禍での業務変動を経て、デジタル技術の活用による現場の業務効率化が急務となっていた。

DX導入前の課題

金城商事のDX導入前には、以下の課題があった。

1. 受注業務の属人化と過重労働

営業担当者は電話やFAX、個人のLINEを通じて受注を管理しており、1日あたり15~20件の注文を手作業で処理していた。これにより、個人の業務量増加で早朝出社が常態化していた。

2. 時間効率の低さ

手入力によるデータ処理に多くの時間がかかり、注文対応には1件5分から10分を要することもあった。朝の1時間半が受注処理に費やされ、本来行うべき新商品の案内などの業務に手が回らない状況だった。

3. 属人化の問題

注文のやり取りが取引先と営業で行われていたため、どの担当者がどの顧客とどのような注文内容でやり取りしているのかが見えづらく、対応の属人化が課題となっていた。

DX導入後の3つの施策

金城商事が実施したDXの施策は以下の3つである。

営業部 営業4課

城間 裕介 氏

1. 社内プロジェクトの発足

デジタル促進に向けた社内プロジェクトを立ち上げ、関係者間で課題解決を進める体制を整備。月1回の会議を通じて、トップダウンとボトムアップの両面から意見を集約し、現場の声を反映する取り組みが行われている。城間氏は、「トップダウンだけでなく、現場からのボトムアップも推進の鍵になっている」と、現場の意見を重視する姿勢を強調した。

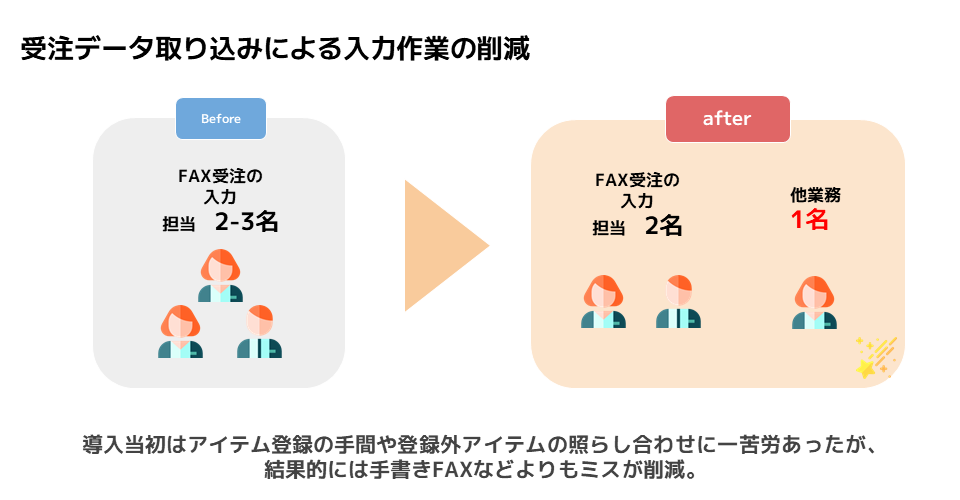

2. 『TANOMU』の導入による受注作業時間の削減

LINEを使った受発注システム『TANOMU』で、デジタル化を推進し、受注業務の50%を削減。顧客の年齢層や背景に応じた柔軟な対応が可能になり、属人化や手入力の手間が大幅に削減された。井口氏は「『TANOMU』導入で注文対応が効率化され、新商品の案内や値上げ通知などの業務に注力できるようになった」と効果を述べている。また、城間氏も「新商品の案内資料の作成に細かく対応できるようになった」と、資料作成の精度向上を実感している。

3. 新商品の案内作業への集中

受注業務の効率化により、後回しになりがちだった新商品案内や値上げ通知の作成に時間を割けるようになり、資料作成の精度も向上。これにより、顧客のニーズに応える提案が一層可能となった。

成果と今後の展望

今回のDX推進により、金城商事では受注作業にかかる時間を50%削減した。現場の意見を積極的に取り入れることで、トップダウンとボトムアップが融合し、DXプロジェクトが成功を収めつつある。井口氏は「この取り組みは他の業界でも再現できます。多くの業種で共通する課題を解決できるでしょう」と述べ、今後もさらなるDXの推進を目指す姿勢を示している。

食品卸業界の未来を切り開くDXの可能性

DXは単なる業務の効率化にとどまらず、顧客ニーズに迅速に応え、経営全体の成長を加速させる可能性を秘めている。食品卸業者にとっても、競争力を高め、持続可能なビジネスを築くために、DXへの取り組みは欠かせない。

変革を遂げた企業から学び、各社がデジタル技術を取り入れることで、業界全体が新たなステージへと進化している。これからも顧客ニーズに応えながら、デジタルと人の融合によって、食品卸業界の未来が切り開かれていくことが期待される。