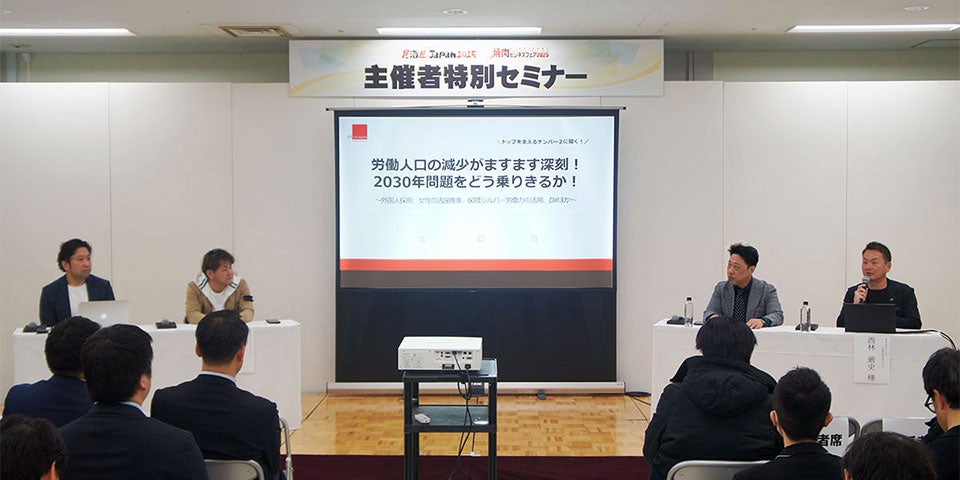

労働者不足が加速する2030年問題と、WDI、ワンダーテーブル、KICHIRIの対策

[登壇者(左から)]

株式会社KICHIRI 代表取締役社長 平田 哲士 氏

株式会社ワンダーテーブル 取締役 小川 圭介 氏

株式会社WDI JAPAN 取締役 営業本部 本部長 福田 典生 氏

株式会社ピーカチ 取締役副社長COO 西林 厳史 氏

2025年1月、居酒屋JAPAN & 焼肉ビジネスフェアの飲食事業者向けセミナーで、「2030年問題をどう乗りきるか」と題したパネルディスカッションが行われた。登壇したのはWDI、ワンダーテーブル、KICHIRIの飲食業3社と、進行役をピーカチが務めた。各社の事例をもとに、飲食事業者による外国人採用や女性活躍推進、シルバー労働力の活用、DXなどのアプローチによる解決策について議論した。

目次

この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。