第1部:正確な仕入数値管理ができるまでの物語~萬野屋

店舗拡大でDXを図るも、業績が停滞

株式会社萬野屋は大阪市内で焼肉やしゃぶしゃぶ業態の飲食店を12店舗運営するほか、食肉卸、精肉小売店、ネット通販なども展開している。1999年の第1号店オープンから店舗数が拡大するにつれて、いくつもの課題があったと菅野専務はいう。

専務取締役 菅野 功 氏

「3~5店舗ぐらいまでは、社長の思いや経営陣のパッションが各店舗に浸透していました。これが5店舗以上に増えたころから徐々に店長の管理能力に個人差が見え始めてきました」

例えば、原価率が高い店、人件費の占める割合が高い店、利益率が低い店など、店ごとに課題を抱えていることが明らかになってきたという。

「店長に数値管理を任せても、数字に得意な店長もいればそうでない店長もいます。この問題が浮き上がってきました。同時に店舗数が増えてくれば、会社として福利厚生や働き方を考えなくてはなりません。具体的には店長の給料アップが喫緊でした。そのための原資とするべく、まずはDXを図ることにしたのです」

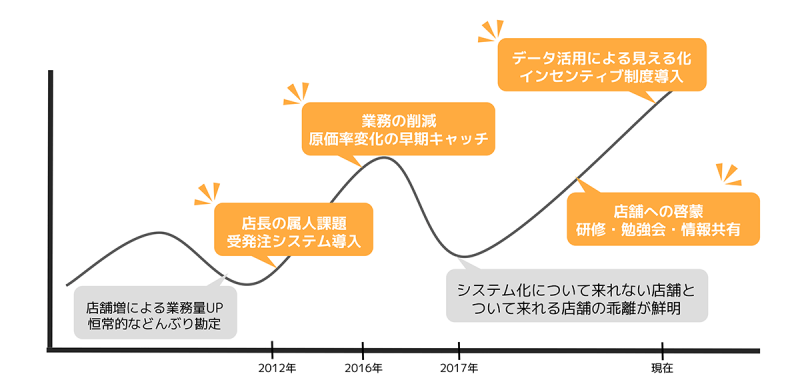

2012年、手始めに仕入れ品の受発注システムを導入し、仕入データの管理を始めた。その後2016年に店舗管理システムを導入して勤怠、日次損益などを管理し、ABC分析などで損益の見える化を図ったという。

「『BtoBプラットフォーム 受発注』の導入で店長業務の属人化を解消し、店舗管理システムを駆使して原価率の変化を早期にキャッチできる仕組みを作りました。これで店長だけでなくスタッフの業務削減を図ったつもりでしたが、2017年ごろにまた業績の停滞期を迎えてしまいます」

数字が苦手な店長と得意な店長をチームにする

菅野専務は当時をこう振り返る。

「システムを導入したからといって、すべての店長が業務改善や課題発見まで思考を広げられるわけではありません。逆にシステム導入によって数字が明らかになったことで、隣の店舗の数字に近づけることが目的になってしまうケースもありました」

こうした反省が、新たな施策を生んだ。

「店舗に対する研修や指導を徹底しました。店長によって得手不得手がありますが、店長をシャッフルし、チームを組ませたのです。商品開発が得意な店長と人材育成に優れた店長がチームを組んで、2人で複数店舗を任せるようにしました。縦割りではなく、横串を刺すことにしたのです」

こうすることで隣り合った店舗同士、自分の店だけでなく、エリアにある店舗の数字にまで興味を持たせるようにしたという。

「店長だけでなく現場スタッフにも定量的なデータの重要性が理解され、いまは正確に状況を見るようになってきました」

感覚に頼っていた部分を徹底的に数値に置き換えてきた。この感覚経営からの脱却こそ、DX導入の最大の効果といえそうだ。

各店舗の売上、原価データを全店共有

萬野屋が徹底したのが、売上データや仕入れデータの全店舗共有だ。

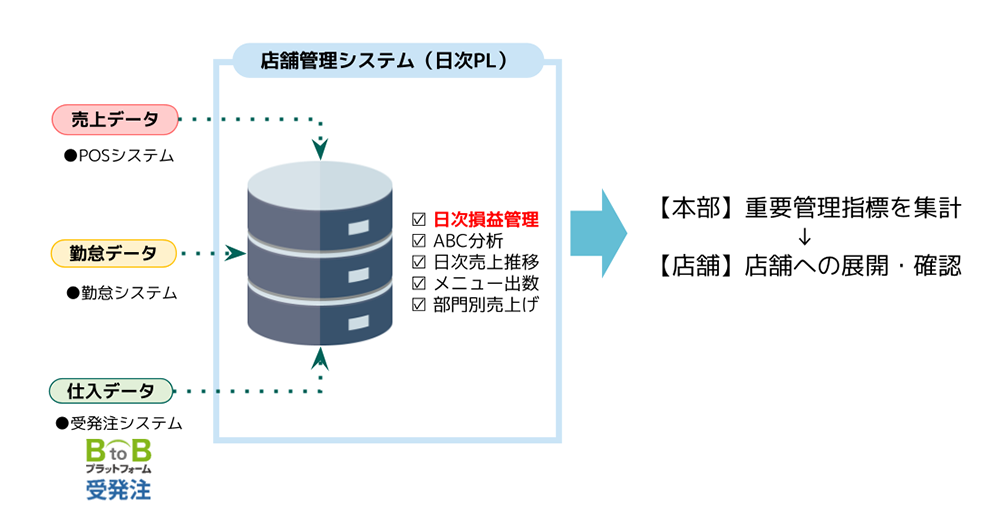

「POSシステム、『BtoBプラットフォーム 受発注』、店舗管理システムなどの各システムから、日々の売上推移や日次損益、ABC分析、メニュー出数、部門別売上などを抽出します。これを一旦本部で集計し、店舗にはグループウェアで情報共有しました」

店舗ごとの売上や客数、原価などが一覧化されるので、各店長はすべての店舗を把握できる。店舗スタッフにも一部データは公開されるので、出勤前に把握できるようになったという。

「こうした数字をすべて並べて公開することで、多店舗との比較も容易になります。そのうえで本部からのアドバイスがあれば、各店長は奮起せざるを得なくなるわけです。監視して押さえつけるのではなく、現状を把握させることでやる気につなげることができます」

仕入れデータをもとに取引先と商談交渉

同社が取り組むさらなるデータ活用術が、仕入れデータをもとにした取引先との商談活動だ。

「『BtoBプラットフォーム 受発注』の仕入れデータを使えば、どの取引先から、どの商品を、どの期間にいくらで購入したのか、最小単価、最大単価などもすぐに計算できます。このデータを活用して取引先と商談や商品確保の交渉をしています。ABC分析で出した販売数量の多い仕入れ先に集中して交渉することで、有効な時間の使い方が可能になります」

仕入れ額が低い相手に無茶な交渉はできず、また仕入れ額が高いところには、イベントへの応援などの交渉がしやすくなるという。

「棚卸や日々のPLを把握することで、まずは企業の方向性を示すことができます。もちろん売上や利益の確保に繋がるし、さらには従業員のモチベーションにも影響します。また、従業員の教育にも大いに役立ちます。今後も、萬野屋はさらなるデータの読み解きと活用の方法を追求していきます」

第2部:多店舗展開における運営の標準化~明神丸

多店舗展開の課題は、運営の標準化

経営本部営業部 部長

亀谷 領一 氏

株式会社明神丸は高知市「藁焼き鰹たたき明神丸」を1999年にオープンして以来、現在は12店舗運営している。2024年には大阪、高知で2店舗が追加され、東京でも出店を計画中だという。同社が店舗を拡大していくなかで直面したのが、運営の標準化だった。経営本部で営業部長を努める亀谷氏はこう話す。

「店舗が増えるにつれて、各店舗での運営ルールが定着していないという問題が浮き彫りになりました。共通したルールを提示していても店長の運営スタイルが色濃く反映されたり、スタッフによる属人化でやり方が異なってしまったり、業務の手順やノウハウが一部のスタッフだけに蓄積されてしまうという現象も頻発していました」

多店舗展開による問題はそれだけではなかった。亀谷氏が続ける。

「店舗が広域に分散しているため、各店舗の状況が把握しづらいというのも問題でした。遠隔地のため頻繁に店舗に出向けない、近場の店舗でもスタッフとうまくコミュニケーションがとれないなど、店舗やスタッフの変化に気付きにくいという弊害があったのです」

管理方法にも問題を抱えていたという。

「マニュアルは店舗に紙で保管されているものの、あまり見られている形跡がありません。健康チェック表や冷蔵庫温度管理表などのHACCP制度関連の記録も紙ですが、営業終わりにまとめて記載されていました。マニュアルも管理記録も、やることが目的化してしまい、その背後にある『なぜこれをするのか』という大前提が忘れられていたのが深刻な問題でした」

こうした状況を打破するために導入したのが、店舗オペレーションを管理するツール『V-Manage』だった。『V-Manage』は日次の定型タスクや業務マニュアルの表示・確認、チェックシートの電子化、臨時タスクの表示、業務の実施状況などを本部がチェックする機能があり、チャットや掲示板での情報共有も容易になる。

店舗オペレーション改善ツールの導入効果

タスク管理ツールの導入で、各店舗の業務実行率を数値として出す方法を試したという。

「まずは細かく分かりにくかった店舗の運営ルールを一覧化することで、簡単な形で可視化しました。開店時には『換気扇をつける』『洗浄機を作動させる』『ガスの元栓を開ける』などタスクを並べて、この通りに動けば開店できるようにしたのです」

タスクを終了すればチェックマークをつけていく。こうすることで一連の作業がスムーズに行われるが、単にチェックマークを付けるだけでは、不正は防げないのではないか。

「そこが懸念点でしたが、タスク完了報告に写真添付を必須にすることでクリアできました。本部に共有される写真を見て作業の質を確認できるので、ウソの報告ができなくなりました」

『V-Manage』のようなタスク管理ツールを使えば、こうした報告やチェックシートなどをデジタル化して集約・蓄積するだけでなく、情報共有が可能なので、本部での一括管理が容易になる。また共有された一覧表がパソコンやタブレットなどで確認できるので、多店舗との比較が一目瞭然だという。

(『V-Manage』画面イメージ)

「店舗間の比較により競争意識も湧き、店舗運営の根底である『QSC(品質、サービス、清潔さ)』の維持・向上を図ることができます。感覚や感情に左右されない基準が示され、実行状況が共有されるので、誰でも、いま自分がなすべきことが見える利点もあります」

報告されるまえに、チャットや掲示板で店舗スタッフ同士が互いに業務遂行について確認を取り合うことも可能になるので、コミュニケーションの向上にも繋がるのだという。一方、報告を確認する本部側の負担についても、利点があるという。

「本部の業務負担として、以前は紙の報告書が月末にまとめて送られてきました。内容を細かく確認し、判子を押して処理する手間は相当でした。システム化で明らかに業務の軽減に繋がっています。それに月末の報告では情報が古く、また膨大な紙をめくりながらでは迅速な対応が取れません。ツールを導入した現在は即時報告が上がってくるので、タイムリーな指示やアドバイスができます」

最大の課題である、マニュアルや管理帳簿の背景にある『なぜこれをするのか』についての導入効果はどうだろうか。

「QSCについては、スタッフが徹底しなくてはならないものとして浸透しています。管理するのではなく、職場の環境整備・向上を自ら意識してもらえるよう、落とし込みを続けているところです」

店舗運営の標準化こそ、多店舗展開の第一歩として重要な課題であることは間違いない。その課題解決にも、DXとデータ活用はますます重要になるだろう。