今回のセミナーでは、自給飼料の活用、所得向上と時間効率化、技術の普及とモチベーション維持といった重要なポイントに加え、特に「ファームウォーク」という概念に焦点が当てられました。

ニュージーランド酪農の現状と「ファームウォーク」の重要性 和田氏

1. ニュージーランド酪農の特性と経営の背景

和田さんは、まず自身の経歴とニュージーランドでの酪農経験を紹介し、同国の酪農産業の現状について説明しました。ニュージーランドの酪農は、国際乳価の変動による影響を受けやすく、酪農家の収入に大きく影響します。しかしながら、乳価が低かった時代でも高い収益性を維持していた背景には、放牧畜産システムと季節繁殖という、効率性に優れた酪農モデルの存在があったことを強調しました。

2. ファームウォークによる放牧管理と経営の最適化

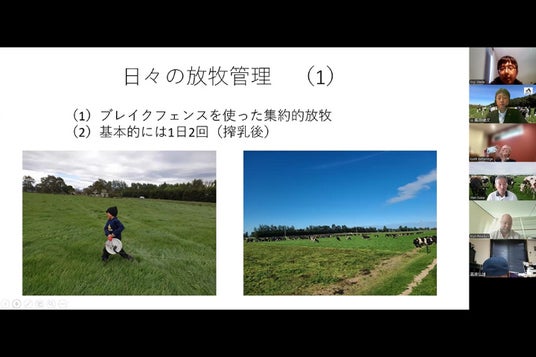

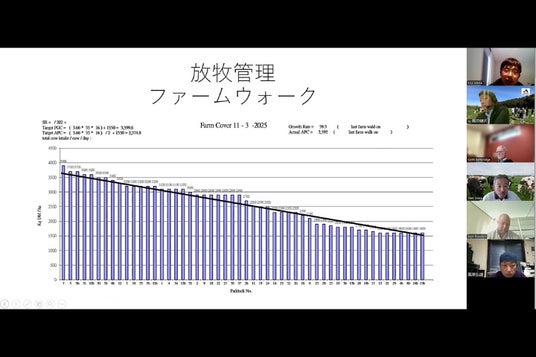

次に、和田さんは放牧草について、購入飼料と比べて大幅なコスト削減が可能であることを説明しました。そして、自身が経営するポプラファームでの放牧管理の手法を紹介し、その中心にあるのが「ファームウォーク」であると述べました。

ファームウォークとは、ライジングプレートメーター(以下RPA)を用いて草量を測定し、放牧計画や飼料管理に活かす管理手法です。RPAによって得た情報をアベレージ・パスチャーカバー(APC)として数値化し、日々の牛の必要飼料量と比較します。そうすることで、放牧ローテーションや移動電気柵の移設、残草量の確認を行っています。

また、和田さんは、草地管理を怠るとどのような影響ができるかについても、具体的な事例をしました。自身の牧場で、わずか2週間管理を怠ったことで、30万~40万ドルの損失が発生したというのです。このデータは参加者に対してもインパクトが大きく、データに基づく精密な管理の重要性を強く訴えました。

北海道におけるニュージーランド放牧技術の実践 高原牧場代表 高原氏

1. ニュージーランド技術の導入と成果

高原氏は、北海道天塩町での自身の酪農経営において、ニュージーランドの酪農技術、特に「ファームウォーク」の考え方を積極的に導入した事例を紹介しました。ニュージーランドとは規模や自然環境が異なることを認識しつつも、「自分たちの環境にどう落とし込めるか」を常に考え、前向きに技術を取り入れてきたと話しています。

その結果、放牧による乳量の増加、飼料コストの削減、農業所得の安定化といった成果を実現。

特に、以前はわずかであった草からの乳量が、プロジェクト参加以降大きく増え、現在では年間乳量の半分以上を自給飼料で確保できるようになったと、具体的な数値を交えて説明しました。

2. 改善志向と現場主義が支える持続可能な放牧管理

以前勤めていた自動車メーカーで培った「改善意識」や「PDCAサイクル」の考え方を、酪農経営に応用していると述べていました。

放牧地の状況を測定した上で、即座に判断・対応する迅速な意思決定を重視しており、これは日々のローテーション管理において特に重要なポイントとしています。

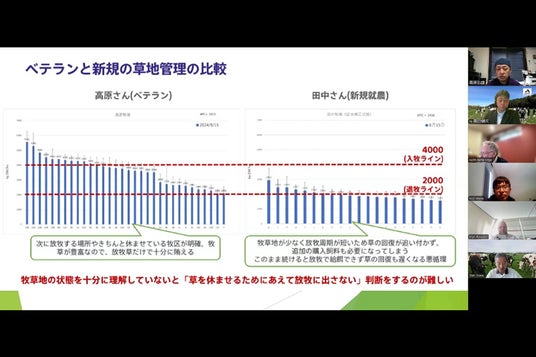

さらに、新規就農者とのファームウォークを通じたデータ共有・分析の事例を紹介しました。地域や土壌条件の違いを踏まえながら、「大切なのは、上に生えている牧草が何かを見極め、それをどう活かすかが重要」であると強調しました。

また、牧草の成長段階に応じたローテーション管理や、春先の急激な草の成長(スプリングフラッシュ)への対応など、実践的な管理方法にも触れ、現場に根ざした改善型経営の有効性を示しました。

質疑応答(一部を抜粋)

Q|NZでは温暖化の影響はありますか?

A|和田さん:そうですね。特にカンタベリー地方において、以前は4~6月にかけて草の成長がかなり鈍っていました。ところが、最近では4~5月でもかなり草が育ちますし、6~7月も年によっては15kgDM/ha程度成長することもあり、明らかに気温が上がってきた実感があります。

A|高原さん:こちらはどちらかというと、気温の上昇というよりも、「長雨」が増えてきた印象があります。以前は6月上旬に1番草を収穫するのが通例でしたが、ちょうどその時期に雨が重なるようになり、作業のタイミングがどんどんズレてきています。

Q|ファームウォークには個人の草地を見る技術や経験値がとても重要になるように感じました。1日に2回見ることもあるとのことでしたが、その様な条件の中で休暇の確保やワークライフバランスをどのように確保しているのでしょうか。NZではその辺りも含めて手法が確立されているのでしょうか?

A|和田さん:理想は毎日自ら草地を確認することですが、家族との時間も重視し、信頼できる従業員に業務を委任する体制を整えています。放牧計画を共有することで、チームでの協働が可能となり、効率的な運営とワークライフバランスが実現できています。また、フィードウェッジ(飼料供給計画)を活用することで、管理の標準化が進み、オーナーが不在でも牧場が問題なく回る仕組みが確立されている。さらに、ニュージーランドでは季節繁殖が基本であり、冬期に搾乳を行わないため、長期休暇の取得も可能になっています。

Q|日本や北海道で、酪農経営をどこまで学べるのか?新規就農者にはどんな心構えが必要か

A|高原さん:私は、新規就農にあたって大切なことは、1.覚悟、2.理論武装(知識の習得)、3.マインドセット(前向きな姿勢)の3点だと思っています。特にマインドセットは、困難な状況でも前向きに捉える強さを持つこと。日本の酪農では補助飼料が豊富で、“そこそこ”やれてしまう環境があります。だからこそ、あえて上を目指す意識、自分の経営をより良くしていこうという気持ちを持てるかが重要だと思います。

A|和田さん:ニュージーランド人の良いところは、“固定観念がない”ことだと思います。いいものがあれば、すぐに取り入れる柔軟さと切り替えの早さがあるんです。

例えば南島では、以前は100年も続いた羊農家が、「酪農の方が収益が上がる」と分かった途端に、すぐに酪農に切り替えたりしています。

日本でも、例えば高原さんの経営のように、「放牧で収益が上がっている」という事実があるのなら、それを見て“良いものは良い”と素直に認めて学ぶ姿勢が大事だと思います。

おそらくニュージーランド人が日本で酪農をしていたら、高原さんの方法を見て、10人中9人はすぐに放牧に切り替えると思いますよ。

まとめ

1. 酪農を“作業”から“ビジネス”へ:利益を生む牧場経営の鍵 キース・ベタリッジ氏

キース氏は酪農を単なる作業ではなくビジネスとして捉え、自給飼料の最大限の活用と利益の最大化を目指すべきであると強調しました。そのためには、過去の慣習に捉われず、常に最新の知識を取り入れ、農場から得られる正確なデータに基づいて経営判断を行うことが不可欠であると述べました。特に、高品質なサイレージ生産、放牧草の効率的な管理と摂取量の最大化、そして市場や牧草の状態変化に合わせた柔軟なプランの見直しと最適化の重要性を指摘しました。

2. セミナー全体を振り返って ファームエイジ(株) 高田

最後にセミナー全体を振り返り、「自給飼料の活用」「所得向上」「時間効率」、そして「ファームウォーク」が重要なキーワードであったと改めて強調しました。ニュージーランドの技術が北海道でも十分に活用できる可能性を示唆し、今後ファームウォークの実践機会の提供や、具体的な数値を活用した装置管理技術に関する対話の場を設けていく意向を示しました。持続可能な酪農の実現に向け、今後もセミナーを通じて情報共有と議論を継続していくことを伝え、セミナーは終了しました。

次回の開催について

日程が確定次第、HP、SNS上などでご案内差し上げます。

また、記事についてご不明点などございましたら、以下の問合せ先までご連絡ください。

ファームエイジとは?

持続可能な農業「放牧」を普及するため、35年以上にわたって活動する「放牧の専門家集団」。放牧のためのフェンス、牧道などの全体設計、販売から「グラスファーミングスクール」及び放牧セミナーの企画に至るまで、コンサルティングも含めた放牧に関する総合ソリューションを展開。

ウェブサイト:https://farmage.co.jp/