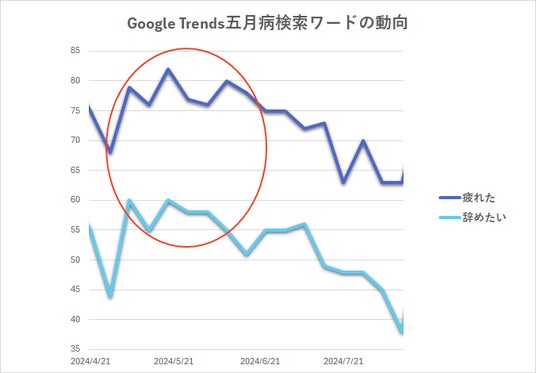

出典:Google Trends(日本国内、2024/4/21-2024/8/21)

2025年4月、一般社団法人 教育コミュニケーション協会(代表:木暮太一)は、2020年4月19日から2025年4月19日までのGoogle検索データを分析した結果、毎年5月に向けて「五月病」というキーワードの検索が急増するのにともない、「仕事 辞めたい」「やる気が出ない」といった検索も、連動して上昇している傾向が明らかになりました。

注目すべきは、これらの検索行動が一時的な不調ではなく、“言葉にできないストレス”や“相談できない職場環境”を背景に持つ可能性があるという点です。

この結果を受け、同協会代表であり言語化コンサルタントである木暮太一は、「沈黙型ストレス」という概念を提示し、「不調のサインが言語化されず、突然の離職につながる」と警鐘を鳴らします。

検索トレンドの裏にある“組織内コミュニケーション不全”をデータと共に読み解き、「1on1では救えない」職場の実態と、それに対する「言語化プログラム」による新たなアプローチを紹介します。

Googleトレンドのデータ分析結果:五月病の季節性と関連キーワードの動向

一般社団法人 教育コミュニケーション協会(代表:木暮太一)は、2020年4月19日から2025年4月19日までのGoogle検索データを分析した結果、以下の傾向を明らかにしました。

- 「五月病」検索数の明確な季節性: 毎年4月下旬から5月にかけて、「五月病」というキーワードの検索数が顕著に増加する傾向が確認されました。

- 心理的不調を示すキーワードとの連動: 「やる気が出ない」「無気力」「何もしたくない」といった、心理的な不調を示すキーワードも、「五月病」の検索数増加と同時期に、上昇する傾向が見られました。これは、五月病を感じる人々が、自身の状態を表す言葉を探している可能性を示唆しています。

- 言葉にならない苦悩の表れか?「何もしたくない」の検索動向: 「何もしたくない」というキーワードは、年間を通して比較的高い検索数を示しており、五月病のピーク時にも、顕著な上昇が見られます。深い心理的な苦悩を抱える人々の存在を示唆している可能性があります。

- 「退職代行」の顕著な連動性: 「仕事 辞めたい」「退職代行」は、「五月病」のピークとほぼ同時期に、非常に高い水準で検索数が急増する傾向が明確に表れています。五月病による心理的な不調が、直接的に退職願望に結びついている可能性を強く示唆しています。

- 2024年の大きな動きと2025年の早期兆候: 2024年の五月病シーズンには、多くの関連キーワードが顕著に上昇しました。2025年の現時点でも、「五月病」と「仕事辞めたい」を中心に検索数の上昇が見られます。

木暮太一の見解:「“言えない”のではなく、“言い合えない”職場環境が問題」

これらの分析結果を踏まえ、木暮太一は、次のようにコメントしています。「「五月病」という言葉で表現される不調の初期段階において、人々が「やる気が出ない」「無気力」といった曖昧な言葉で検索するのは、自身の状態を明確に認識できていない、という側面だけでなく、職場において心理的な不調を率直に「言い合えない」環境が背景にある可能性も否定できません。

もし、風通しの悪い職場環境であれば、たとえ自身の不調に気づいていても、それを上司や同僚に相談することに躊躇してしまうでしょう。不調を「言えない」のではなく、「言っても無駄だ」「理解されないだろう」といった諦めや恐れから、「言い合えない」状況が生まれてしまうのです。

その結果、心理的な負担は増大し、「何もしたくない」という強い言葉の検索や、「仕事 辞めたい」といった最終的な手段を検討する検索行動につながってしまうのではないでしょうか。心理的な不調を気軽に相談できる、オープンなコミュニケーションが不足した職場環境こそが、問題の深刻化を招く根本的な原因であると考えられます。」

1on1導入企業でも生じる”対話の機能不全”

多くの企業では、従業員の離職対策やエンゲージメント強化を目的として、1on1ミーティングなどの対話の枠組みが導入されています。しかし、木暮太一氏は、そのような枠組みだけでは十分な効果を発揮しないと指摘します。「近年、1on1ミーティングを導入する企業が増えていますが、その枠組みだけを整えても、従業員が本当に心理的な負担を打ち明けられるとは限りません。「言い合えない」職場環境の本質的な課題が解決されていない場合、1on1は単なる業務報告の場と化し、従業員は表面的な情報しか共有しない可能性があります。

上司が業務に関する質問をするだけで、従業員が自身の抱える不安や不満、言葉にならないモヤモヤした感情を安心して打ち明けられる雰囲気がない場合、対話は機能不全に陥ります。形だけの対話では、従業員の心理的なSOSのサインを見逃してしまう可能性があります。そして、結果として、「五月病」のような季節性の不調をきっかけに、深刻な状況に陥ってしまうケースも考えられます。

重要なのは、対話の「量」ではなく「質」です。上司と部下の間に信頼関係が構築され、心理的な安全性が確保された環境でなければ、従業員は本音を語ることができません。対話の枠組みを導入するだけでなく、その運用において、従業員が安心して自身の内面を共有できるような 仕組みを構築することが不可欠です。」

言語化を“組織に実装”する「言語化プログラム」とは

こうした課題に対応すべく、教育コミュニケーション協会では、「言語化プログラム」を企業向けに提供しています。本プログラムは以下の要素を含み、職場におけるコミュニケーションの質的改善を図るものです。- 不調やモヤモヤを整理・表現するための「言語化フレームワーク」

- 社内で認識を揃えるための「共通言語設計」

- 本音を引き出し合って関係性を築く「言語環境デザイン」

導入企業からは、「1on1の内容が根本から変化した」「離職者が明らかに減った」といった具体的な成果が報告されています。

詳細・お申し込みは、以下URLよりご確認ください。

? https://educommunication.or.jp/contact/

取材・木暮太一へのインタビュー依頼などお問い合わせ

テレビ、新聞、Webメディア向けの取材・企画連携にも柔軟に対応可能です。? https://educommunication.or.jp/contact/

木暮太一プロフィール

木暮太一は、言語化コンサルタント、ベストセラー作家、一般社団法人教育コミュニケーション協会の代表理事です。累計著書65冊、190万部以上を突破し、独自の視点とわかりやすい解説で多くの読者を魅了しています。学生時代には「資本論」をわかりやすく言語化し、学内で話題を呼びました。現在では、年間200件を超える企業研修やコンサルティングを通じて、多くのビジネスリーダーの支援を続けています。<2026年春開講研修>

- 「1on1」の秘訣を学ぶ新講座

- 組織の「DE&I」を加速させる新講座

- ロジカルシンキングx言語化 考える力と実行力をつなぐ

- セミパーソナル言語化コーチングプラン

- 共通言語策定講座

- 教えられるリーダー

■関連情報

・ 言語化プログラム個人の思考や組織の課題を明確な言葉で表現し、効果的なコミュニケーションを実現するためのスキルを学ぶプログラムです。

https://educommunication.or.jp/

・ 公式YouTube「言語化スイッチ」

自分の頭を明確にし、 言語化して考え、 言語化して伝え、 言語化して明確な行動ができるように、 今日からできるトレーニング動画を公開中。

https://www.youtube.com/@gengoka

・ 公式Instagramアカウント

「言いたいことが伝わらない」「話しているうちに言いたいことを見失う」――そんな悩みを解決するリール動画を配信中。日常やビジネスで役立つヒントが満載です。

https://www.instagram.com/taichi_kogure1

・ 書籍『人生は「言語化」すれば動き出す』

明確にできていない「残り95%の思考」を成果につなげる具体的な方法を解説。迷いや不安を解消して確実な一歩を踏み出せることを目指した一冊です。

https://www.amazon.co.jp/dp/4866803177