昭和57年足立区興野で創業された刺繍加工会社は、平成20年足立ブランドに認定されました。都内最大の刺繍工場として20頭12色(12色の色糸を用い、20点の刺繍加工が一度にできる)機械など10台を携え、サガラ刺繍、スパンコール刺繍、3D刺繍など多彩な技法で、様々な素材に刺?を施すのが同社の強み。足立ブランドに参加した意味、後発として出発した刺繍加工会社が、他社を凌駕した、その足跡を探ります。

<ほ・・本に刺繍?!都内最大の刺繍工場が足立区と歩んだ歴史の1頁を開きましょう>

「足立ブランド」参加への迷い

「うちに果たしてメリットや必要性があるのだろうか?」

最初「足立ブランド」についての印象を「グレイスエンブ」の代表、岡部弘文氏はそう感じたそうです。平成18年の暮れ、「あだち異業種交流会 未来クラブ」の忘年会で区の担当者より来年度から、全国にPRしネットワークを広げていくことで、区内産業のより一層の発展と足立区のイメージアップを図ることを目的として「足立ブランド」が発足するという話を聞いたものの、岡部氏は応募をためらいます。すでに都内最大級の規模と生産を誇る刺繍加工会社にとって、「足立」の冠は必要か、というのがその理由でした。「未来クラブ」のメンバーが次々と参加の意向を示す中、結局岡部さんは第1回の募集に手を挙げることはしませんでした。

その後、「東京インターナショナル・ギフト・ショー」に足立ブランド認定社には出展の機会が用意されたことで、岡部氏の思いに変化が生じ足立ブランドに応募、認定されることになります。「ギフト・ショーの会場を下見して、ただ商品を並べるだけでは集客は難しい。お客様にまず足を止めてもらうことが大切、と考えました。翌年、応募して認められたら会場に“動くもの”を持ち込むと宣言してしまいました」と当時を回想します。その結果、会場に持ち込める170万円の小さい刺繍機を私費で購入、蓋を開ければ岡部氏のドラスティックな決断、インパクトのある実演が功を奏し、ギフト・ショーでの集客は順調、以後の売上に大きく貢献する足掛かりとなりました。

時代の風を読み、進取の気性で進む

昭和18年生まれの岡部弘文氏は、生まれも育ちも生粋の足立っ子。スリッパ製造業を営む両親の長男として生まれ、それまで勤めていた自動車会社を辞め、家業の会社に就職します。「虎の尾となるより、犬の頭となれ」との強い信念を掲げ、意気揚々と入社したスリッパ製造業。自動車会社で培った生産管理技術によって、作業者の身体にかかる負担を軽減する「持ち込みベルトコンベア」などの設備を導入し、一時は売上を大きく伸ばし、隆盛を極めた時期もありました。

ところが入社して15年ほど経った昭和40年代以降、和装離れが進むことによって、地方の草履メーカーがそのノウハウを生かしスリッパ製造業に転向、進出してきました。「当時は東京と地方の人件費の格差が大きく、徐々に仕事が地方に流れ、私共の会社の売上が減少してきました」と岡部氏。

そうした苦しい時代でしたが、唯一の救いは英字ロゴを刺繍したスリッパがヒット商品になったこと。当時、その刺繍の部分は岡部氏の友人の刺繍メーカーに委嘱していましたが、衣料用の刺繍加工が多忙になりスリッパにまで手が回らないと断られてしまいました。「弊社の売上が下がる中、生産が追いつかないほど注文があったものの、ほかの刺繍加工の委嘱先のあてもなく、悩みました。」

<1964年と2020年、二度の東京オリンピックを経験>

後発の刺繍加工会社を成功へと導く

岡部氏は悩んだ末、ひとつの結論に辿り着きます。

「困った思いと同時に、やり切れないほどの仕事がある『刺繍加工』にとても興味が湧きました。刺繍機械を導入し、スリッパの刺繍はもちろん、衣料用の刺繍もできないかと、刺繍加工会社の友人に相談しました。手が回らない友人の会社の下請けを条件に、右も左も分からない素人の私へ刺繍加工に関する指導をしてくれることとなったのです」

<巨大スリッパ。これは・・象用?!>

その後、刺繍の仕事は順調に伸び続け、本業のスリッパ生産は減少の一途を辿り、業者は仕入れ価格を下げるように迫ります。

「当時、3足1,000円ほどだったと思います。けれどそれ以上叩かれても手間賃の問題もありますし、何より親の代から誠意を持って良いものを作っているというプライドが許しません」

考えた結果、刺繍とスリッパの売上が並んだ時、思い切ってスリッパの生産を辞め、刺繍加工業を専業とすることを決断します。

最初は下請け仕事から始めた刺繍ですが、徐々に自立の道を模索し始めます。直接取引ができる会社が増えるとなお一層、励みとなりました。ですが、刺繍加工業としては後発、参入したくとも刺繍を必要としている会社には全て先輩業社が入っていました。

「それまで入っていた刺繍加工会社より下値で営業することはしたくありませんでした。ですから、他社ではできない刺繍技術の開発で勝負することにしました。技法や繊細さを表現する最新の機械でより魅力的なものを作ったり、その後には完成した製品に刺繍ができる機械を導入したり、“糸切り”の手間を省ける機械を導入することで迅速な納品を心掛けたり、高い品質を携えた新技術を武器に新規開拓をしました」

幸いにも、岡部氏は自称「理系脳」だそうで、新しい機械の取り扱いなどはすんなり受け入れられたとのこと。また、技術面だけではなく“足を使って”の新規開拓にも心を砕いたと語ります。

「バブル期の10年ほど前、デザイナーズブランドのアパレルが台頭してきました。休みともなると原宿に頻繁に足を運び、流行していそうな店を見つけるとサンプルを持って飛び込み営業をしました。企画やデザイン機能のある本社などはどこにあるのか分かりませんから、店のショップ店員に担当者を紹介してもらうのです」

<最新の機械が並ぶ都内最大の刺繍工場>

布以外にも刺繍を施すクリエイティブな感性

刺繍の需要は衣料品がほとんどです。企業努力や岡部氏の機知によって多くの波を乗り越え、都内随一と言われるまでになりました。しかし今や、日本のアパレルは国内生産5%、残りは海外生産というのが現状。

<刺繍のメイン需要は衣料品。しかし海外生産が台頭・・>

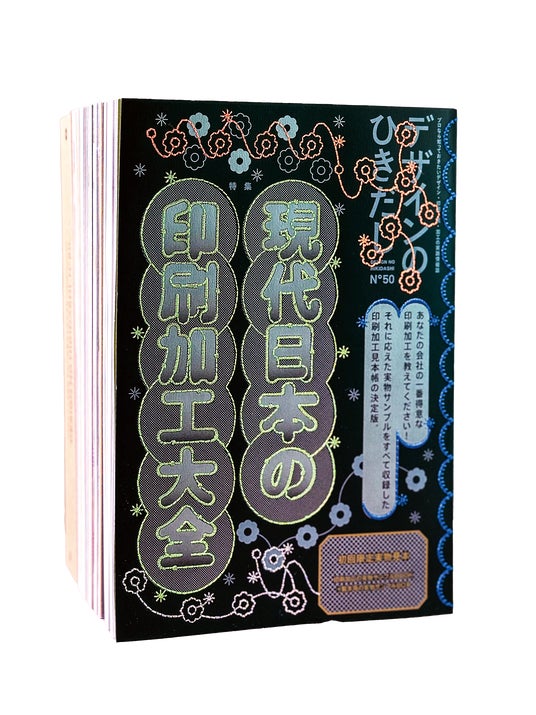

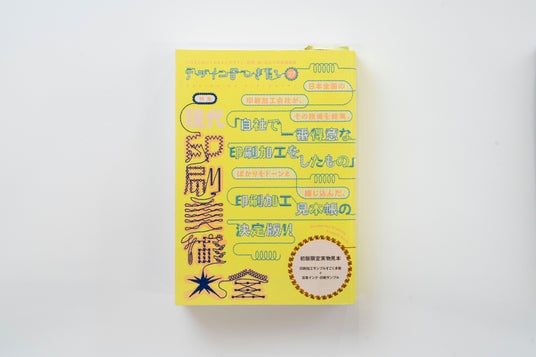

「特殊な機械を導入し、輸入した完成品にも刺繍できるような工夫をしたり、一方、布以外の生地への刺繍も工夫、研究しています。例えば、足立区に多い皮革製品のメーカーと繋がり、ランドセルなどといった厚い皮革への刺繍も手掛けています。また、デザイナー向けの書籍『デザインのひきだし50』(グラフィック社)では、『グレイスエンブ』の紙への刺繍が装丁のデザインを飾りました」

<デザイナー向けの書籍『デザインのひきだし50』(グラフィック社)紙に刺繍を施した表紙が話題を呼んだ>

刺繍加工会社の行き先、次世代へ

現在『グレイスエンブ』の社員は15人。取引先ばかりでなく従業員も足立区民がほとんど。社員のうち5人がご家族です。

「毎日、違うキャラクターや有名ブランドのロゴの刺繍を施すのは楽しい、とみんな生き生きと仕事をしています。3人の子供もこの仕事に就いて一緒に働いています。企業診断士からも優良会社とのお墨付きをいただきました」と職場環境も岡部氏の自慢のひとつ。

次男でデザイン部門の開発を担当する賢仁さんは「父は本当にすごいと思います。これまでの仕事をより発展させていけたら」と語ります。

岡部氏に今後の抱負は? と尋ねると「お客様からの依頼があったものは、どんな素材にでも刺繍ができないと言わないよう技術を磨き上げ、他者に負けない品質維持、向上に努め、取引先に絶対的な信用を築きたい」と締めくくります。

現在、刺繍機械を製造する会社は国内で2社ほど。どこの刺繍加工会社もほとんど同じ機械を使っている中で、『グレイスエンブ』がなぜ選ばれるのか。その秘密がこの言葉に集約されている気がするのです。

<家族に、地域に愛される会社

2025年2月12日(水)~2月14日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第99回東京インターナショナル ギフト・ショー」にも「足立ブランド」として出展します。

ギフト・ショー内の「SOZAI展」コーナーで、株式会社グレイスエンブの技術研究による卓越した完成度と、新しい刺繍に挑戦する気概をご覧ください。ご来場心よりお待ちしております。

企業情報

株式会社グレイスエンブ

http://grace-emb.co.jp/

会社名:株式会社グレイスエンブ

住 所:東京都足立区興野2-14-25

電話番号:03-3890-6789

代表者:岡部 弘文

事業内容:繊維製品他の刺繍加工

「足立ブランド」は、区内企業の優れた製品・技術を認定して、その素晴らしさを全国に広く発信することで、区内産業のより一層の発展と足立区のイメージアップを図ることを目的とした事業です。

『株式会社グレイスエンブ』は、この「足立ブランド」認定企業です。

__________________________________________________________________________

取材など掲載情報に関するお問い合わせは、「足立ブランド」の運営事務局でもある足立区役所産業経済部産業振興課ものづくり振興係でも受け付けております。

足立区役所産業経済部 産業振興課 ものづくり振興係

電話番号:03-3880-5869

ファクス:03-3880-5605

足立ブランド公式Webサイト

https://adachi-brand.jp/