株式会社 永谷園(社長:掛谷 浩志、東京都港区)は、5月17日(土)に「お茶漬けの日」を迎えます。看板商品「お茶づけ海苔」は1952年の発売以来変わらない味をご提供し続け、73年が経った今日でも世代問わず多くの皆様にご愛顧いただき、累計販売食数は170億食以上に上ります。今年は「お茶漬けの日」にあわせて5万食規模の「お茶づけ海苔」のサンプリングを実施し、新たにnoteの公式アカウントも開設しました。「お茶漬けの日」を通じてお客様とのつながりをさらに深めてまいります。

5月17日は「お茶漬けの日」

「お茶漬けの日」は、2012年に「お茶づけ海苔」が発売60周年を迎えたことを記念して、当社のルーツである永谷宗七郎(のちに出家して宗円と号する)の偉業をたたえ、その命日である5月17日に日本記念日協会に登録・制定されました。庶民が粗末なお茶しか口にできなかった江戸時代中期、山城國宇治田原郷字湯屋谷(現在の京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷)で製茶業を営んでいた宗七郎は「人々に日々の暮らしの中で愉しさを提供したい」の想いで煎茶の製法を発明し、お茶の香り/味わいを庶民も愉しめるようになりました。人々は宗七郎の功績をたたえ、地元京都では「茶宗明神」として祀られています。

永谷宗七郎肖像画

「お茶づけ海苔」誕生秘話

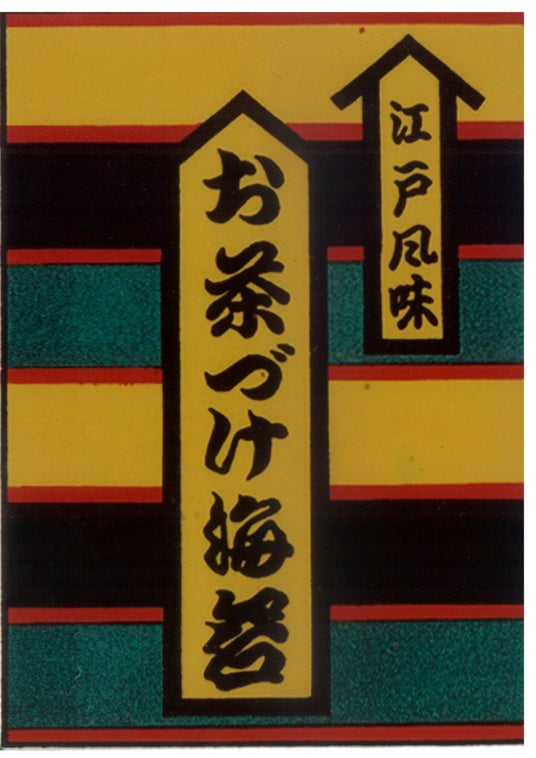

「お茶づけ海苔」を開発したのは、永谷宗七郎から数えて10 代目で、永谷園の創業者である永谷嘉男。「小料理屋のシメのお茶漬けは、食べるとなぜだかホッとする。この味わいをご家庭でも愉しめるようにしたい」と考え、品質からデザインの細部に至るまで工夫をこらし、1952年に完成・発売されました。抹茶・海苔・だし・あられとシンプルながら「和のやさしい味わい」は、発売当初からほとんど変わっていません。

発売当初のパッケージは「江戸風味 お茶づけ海苔」としていましたが、1956年の商標登録に伴い、「永谷園の お茶づけ海苔」に変更しました。以来、大きなリニューアルはなく現在に至ります。「お茶づけ海苔」の、漢字や平仮名のバランスにもこだわり、パッケージデザインはお茶づけから連想した“江戸の情緒”をイメージし、歌舞伎の定式幕になぞらえた「黄・赤・黒・緑」の縞模様となっています。

発売当時のパッケージ(小袋)

【「お茶づけ海苔」開発ストーリーのアニメーション動画公開中】

永谷園ホールディングスホームページ内のスペシャルコンテンツ「『味ひとすじ』の原点」では、「お茶づけ海苔」の開発秘話から創業の想い、「お茶づけ海苔」から始まった永谷園ブランドの道のりをわかりやすくまとめたアニメーション動画を公開中です。ぜひご覧ください。

URL→ https://www.nagatanien-hd.co.jp/company/special.html

アニメーション動画の1シーン。動画は2本(約5分間)ございますので、よろしければご覧くださいませ♪

5万食規模の「お茶づけ海苔」サンプリングを実施中

4~5月にかけて、永谷園グループ全社を挙げた5万食規模の「お茶づけ海苔」のサンプリングを実施中です。日頃お世話になっている方々に、また多くの人が集まる繁華街やイベント会場で、社員自らが感謝の気持ちをこめて「お茶づけ海苔」をお配りすることで、お茶漬けを通じてさまざまな人とつながるとともに、お茶漬けの魅力を未来につなげていきます。

左上:お茶漬けの日仕様の「お茶づけ海苔」試供品(1袋入) 右上・下:昨年度は、サンプリングを通じてたくさんの方とのつながりが生まれました

noteに永谷園の公式アカウントを開設しました!

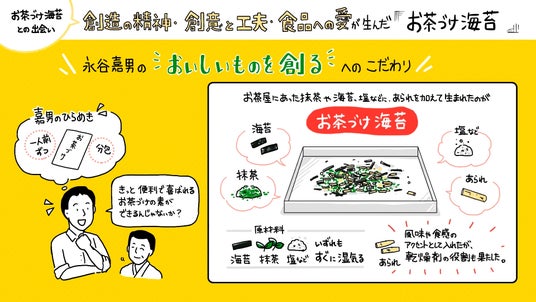

「お茶漬けの日」に先立って、2025年5月1日(木)、note(文章、写真、イラスト、音楽、映像などを配信する国内最大規模のメディアプラットフォーム)に公式アカウント「味ひとすじ 永谷園 【公式】」を開設しました。「大切なお客様に永谷園のことをより深く知っていただきたい」という想いのもと、お茶漬けにとどまらない永谷園の幅広い企業活動、「味ひとすじ」な企業姿勢、商品や仕事にかける社員の想いを、社員自らが独自の切り口と語り口で発信していきます。URL→ https://note.nagatanien.co.jp/

noteの初回投稿より。永谷宗七郎による煎茶の製法の開発ストーリー、永谷嘉男による「お茶づけ海苔」の開発ストーリーをはじめ、永谷園のさまざまな側面を発信していきます。

永谷園の広報担当者6名で構成される「永谷園note編集部」が取材・執筆を手がけています。

永谷園「お茶づけ」商品の主なラインナップ

ブランドサイト→ https://www.nagatanien.co.jp/brand/ochaduke/

左:レギュラー茶づけ(定式幕デザイン) 中央:カップ入りお茶づけ 右:その他のお茶づけ(アソートタイプなど)