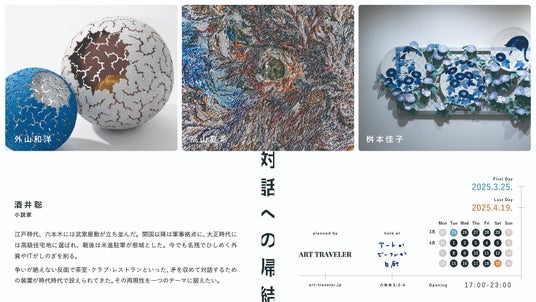

株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、当社が運営する六本木にある飲食併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨(パイチュウ)」にて、2025年3月25日(火)~4月19日(土)の会期で、アートコミュニティART TRAVELERによる企画展「対話への帰結」を開催いたします。

※本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。また全て「先着制」で2025年3月25日(火) 17:00から販売受付をいたします。

※3月25日(火)19:00-21:00にオープニングレセプションを開催いたします。

展覧会詳細はこちら

展覧会ステートメント

六本木という街にはとっつきづらいイメージがある。二十年前、東京を観光したときに、学生の自分とは縁遠い街に感じられた。どこにも自分の居場所がなかった。エスタブリッシュな企業の頭の良さそうなビジネスパーソンが出入りするオフィスビル、ファッションとメイクで塗り固められた店員が背筋を伸ばして待機するラグジュアリーブランド、場馴れした常連で溢れ返るクラブやバー。どのように立ち振る舞ったら良いのか見当もつかなかった。さらに行き交う外国人の数々。当時地元の福岡で外国人を見かけることはめったになく、自分とはまったく骨格の異なる、言葉の通じない彼らが、ものごとを知らない僕には怖ろしい存在に思えた。

六本木になぜ外国資本の企業が集積し、外国人の姿をよく目にするのか。紐解くには歴史を振り返る必要がある。

江戸時代、六本木には武家屋敷が立ち並んでいた。明治維新を経てこの土地は再編され、民間に開放されるとともに、陸軍駐屯地などの軍事施設が敷かれた。大正時代には東京の中心地よりも落ち着いた環境が富裕層に好まれ、高級住宅地としての側面も現しながら、カフェやバーは文化人や芸術家も惹きつけた。昭和時代に入ると映画館や劇場などのエンターテインメント施設が栄えることになる。戦後はアメリカ進駐軍の駐留地に選ばれ、外国人向けのバーやクラブが開設された。

この歴史的な経緯から見えてくるものがある。

まずとても個人的な経験を補足したい。僕は一度ホーチミンに会社を設立しようとしたことがある。法人の登記を進めながら現地にオフィスも借りて、頭金も支払い、居住するためのマンションを内見して回った。居住エリアはすぐに決まった。日本人の集まる住宅街があった。週末には日本人と気軽に交流できること、そして日本語の通じる病院の近くであることが決め手となった。家族のことを考えると他を検討する余地がなかった。

六本木にも同様に英語対応の病院や商業施設が多く、インターナショナルスクールも充実している。コミュニケーションはライフラインである。学生の僕が「とっつきづらい」と感じた理由は、僕とは異なる文化圏の人々が居心地良くコミュニケーションを重ねるために作られた環境であったからだと今なら理解できる。資本主義に則って生き馬の目を抜くような競争を続ける外資やIT企業にとって、あるいは遠い異国の地で役務に従事したかつての進駐軍にとって、カフェやバーやクラブは砂漠におけるオアシスのように切実な存在と捉えられる。

武家屋敷も殺伐としていたわけではない。茶室があり、茶人が仕えて、茶会が催されていた。茶室で帯刀は許されない。武家や文化人が膝を寄せて一つの茶碗で濃茶を回し飲みした。今ほどカフェインが普及していなかった当時、抹茶が担った覚醒作用はアルコールに準ずるものだったらしい。所作や茶器やお軸、お花が場にコンテキストを添えて、カジュアルな薄茶席では一期一会の会話が楽しまれた。

レヴィ・ストロースが指摘したように、文明が異なっていても、科学技術がどれだけ進歩しても、手法が変わるだけで私たち人類が流れ着くのは茶道に似たフォーマットなのかもしれない。ビジネスパーソンが使いこなすガジェットや横文字も、ラグジュアリーブランドの纏うトレンドや香水も、クラブの暑い扉に閉ざされたカルチャーやEDMも、会話を引き立てるための茶器や所作みたいなものなのかもしれない。

思えば人類からあらゆるアクチュアルな体験や手触り感を取り上げることになったITや資本主義が推進した一連の効率化は、外出の望めなかったコロナ禍に『オンラインでの対話』という拠り所を私たちにもたらしてくれた。ZoomやLINEがなかったらあの3年間、どれだけ心細かったろうと思う。デジタルもアナログも、商業も社会事業も極めて個人的な探求も、水のように流れ着く先がある。私たちは根本的なところでつながっている。

六本木に一時だけ現れた、和洋の境界線を滲ませるアート作品が織りなす絶佳を前に、私たちは今日この日、私たちのための食事と会話を希求する。

開催概要

対話への帰結

会期

2025年3月25日(火)~4月19日(土)

会場

アートかビーフンか白厨

住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2-4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

>Google map

電話番号

03-6434-9367

開催時間

17:00~23:00

休館日

日・月

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分

参加アーティスト

外山和洋 / Kazuhiro Toyama

高山夏希 / Natsuki Takayama

桝本佳子 / Keiko Masumoto

主催

ArtSticker

企画

ART TRAVELER

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/67256

アーティスト

外山和洋 / Kazuhiro Toyama1994年東京都生まれ。2017年武蔵野美術大学金工専攻卒業。2022年まで同大学で助教を務め、現在は神奈川県を拠点に活動。 近年の主な活動に「LOEWE FOUNDATION Craft Prize」(フランス、2024)、個展「Earth, Metal, Vessel」(GINZA SIX、東京、2023)など。主な受賞歴に「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 世界を変える30歳未満」(2023)、「金沢・世界工芸コンペティション」次世代賞(2022)などがある。国立清州博物館(韓国)、LOEWE財団(スペイン)に作品が収蔵されている。

"金属という、無機物の代表とされながら地球の元素のひとつでもある物質を一度完全に溶かし、本来形のない火、水、風といった地球のエレメントや、生命の美しさを表現した形に再構成することで、地球上で起こっている循環を表現しています。 冷たく硬い金属素材が分解され、暖かく有機的な形に再構成されていく様子に、私は感動します。この制作プロセスは、海が大気に変わり肉体が土に還るような、エネルギーの循環や生命の循環と変わりのない現象に思えてなりません。”

高山夏希 / Natsuki Takayama1990 年東京生まれ。平面作品を中心に、粒子の感触を確かめるように人間と物質の関係の再考を試み、人・動物・モノ・環境などが一体性をもった自然観を表現している。情報技術の発達によって記号化されたものの結びつきは強まったが、 他方で記号化未満の事物への感性は弱まってしまうのではないだろうか。それによって周囲を取り巻くものに対しての実感が薄れてしまっているように感じている。こうした時代の中で失われてしまった様々な物体と人間の関係の回復を試みるように、近代的な世界観とは異なる、人間を含めた生物と自然が一体化した世界観を提示している。私たち自身が、絡まり合った世界の一部として生きる事を再認識する事によって、現代の人間の生を再考できるのではないだろうかと考えている。アクリル絵の具を流れる 粒子のように物質的な状態として扱い、積層して彫刻刀やカッターの刃などを用いて削り出すなど、平面を主な媒体としながら、触覚的あるいは彫刻的ともいえる手法を用いて制作をしている。

桝本佳子 / Keiko Masumoto1982年兵庫県生まれ

2007年 京都市立芸術大学大学院 修士課程 陶磁器専攻 修了

2010年 米フィラデルフィア芸術大学 ゲストアーティスト

2013年 英ヴィクトリア&アルバート博物館 レジデンスプログラムアーティスト

主なグループ展

2018 Ascending Art Annual #2 まつり、まつる(スパイラルギャラリー)

2019 あいちトリエンナーレ2019(名古屋市美術館)

2021 ギフト、ギフト、(八戸市美術館開館記念展)

2023 POKEMON×KOGEI(国立博物館工芸館、以降巡回)

主な個展

2021 Blue Birds/Blue Ceramics(ワコールスタディホール京都)

2022 春夏秋冬(千總ギャラリー/京都)

2024 Laboratory(Candy Bar Gallery/京都、2022にも個展開催)

器に施される装飾物としてのモチーフを、拡大したり、切り取ったり、圧縮したりすることで「器」という枠組みをはみ出した「器であって器でない」形を探っています。

企画:ART TRAVELER

「アートに興味があるけれど、何から始めたら良いかわからない」という方々のために、純粋にアートを楽しみたい人たちが集まるコミュニティ「ART TRAVELER COMMUNITY」を立ち上げました。2024年6月に活動を開始し、現在240名のメンバーが参加しています。月に1度、ART TRAVELER(https://art-traveler.jp)内で紹介している国内最高峰のアートスペースで、会員限定のイベントを開催。第一線で活躍するアーティストをゲストに招き、トークセッションを通じてメンバー同士の交流を深め、新たな価値観を届ける体験を提供しています。

Mayu Kusatani / 艸谷 真由ART TRAVELER Founder 兼 株式会社grams 代表取締役。SNSを活用したブランディング・コミュニケーション設計を支援し、インスタグラムでの発信方法に関する講義も行う。著書に「インスタグラムの新しい発信メソッド」など、海外翻訳版も含む5冊を出版。アート体験の素晴らしさを広めるため、酒井聡氏と共にART TRAVELERを創業。国内のアートスポットの紹介やアートコミュニティの運営を通じて、アートの価値を再認識し、文化的な対話を促進する活動を行っている。

Satoshi Sakai / 酒井 聡株式会社ニューロープ 代表取締役。ファッションに特化したAIでのトレンド予測、月間1,000万PVのメディアなどを展開する。

小説家。

グラフィックデザイナーとしてPARCOやHarley-Davidson、美大のパンフレットなどを手掛ける。

# Biography

2009年 九州大学芸術工学部 卒業

2014年 株式会社ニューロープ 設立

2023年 国際ファッション専門職大学 准教授 就任

# Awards

2025年 辻原登奨励小説賞 受賞

2025年 三鷹フォトコンテスト 銅賞

2024年 辻原登奨励小説賞 佳作

2024年 TOKYO AI Fashion Week 最優秀賞

2024年 カセラサラ ファッションコンテスト 入選

2023年 ソフトバンクアカデミア事業プレゼン3位入賞

2018年 東洋経済誌「すごいベンチャー100」選出

2018年 「ICCサミット スタートアップ・カタパルト」準優勝 ほか

会場:アートかビーフンか白厨(パイチュウ)

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。(ドリンク片手に作品鑑賞も可能です)店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker

株式会社The Chain Museum概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/