Forsea Foods / Photographer: Anatoly Michaello

細胞水産物の革新企業であるForsea(イスラエル・レホボト)が実施した最新の調査によると、日本の消費者は培養うなぎに対して高い関心を示していることが明らかになりました。消費者は、培養うなぎが安全で持続可能な新しい供給ルートを提供し、安定した価格での供給を可能にすることを期待しています。

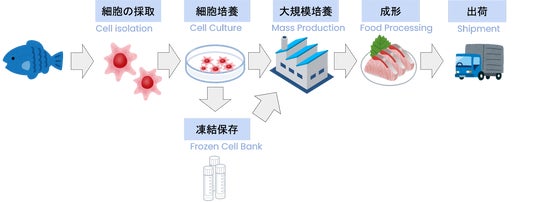

「細胞水産物」とは、魚介類の細胞に栄養を与えて細胞を育て増やすことで生産する水産品です。ビール工場のような大型タンクで細胞を増やし、可食部のみを生産します。細胞は凍らせて保存をすることができるため、将来的には魚・動物の命を奪うことなく、持続的な食料生産が可能になります。

例えば「培養うなぎ」は、うなぎの細胞を培養することで生産したうなぎです。

現在、野生のうなぎの個体数は減少し続け、その価格は高騰しています。Forseaは、この貴重な食材を培養技術によって再現することで、日本市場をはじめとする世界の需要を満たすことを目指しています。日本は世界のうなぎ供給量の約半分を消費しており、需要の高まりに対応する新たな供給源が求められています。

2025年1月に実施された全国規模のオンライン調査では、男女・年齢層が均等に分布した2,000人の回答者を対象に、細胞水産物への認知度と関心を調査しました。その結果、回答者の35%が細胞水産物について何らかの認識を持ち、培養うなぎを試してみたいと回答しました。また、回答者の25%は価格に関係なく試したいと考えており、その他の回答者も一定の価格帯であれば受け入れる意向を示しました。

うなぎの魅力と消費者の意識

日本では世界のうなぎ供給量の約50%を消費しており、その人気は依然として高いものの、高価格が消費を制限する要因となっています。Forseaが2024年8月に実施した別の調査では、回答者の23%が「うなぎが大好きだが、価格が高いため購入を控えている」と回答しました。また、3分の1以上の回答者が、うなぎの乱獲による生態系への影響を懸念しており、うなぎが絶滅危惧種に指定されていることに対して強い関心を示しました。

50%以上の回答者は、少なくとも年に1回はうなぎを食べると回答し、そのうち10%は定期的に消費していることが分かりました。一方で、特別な機会にのみ食べると回答した人も多く、全体の50%が「高品質なうなぎには高価格でも支払う意向がある」と答えました。

培養うなぎへの期待

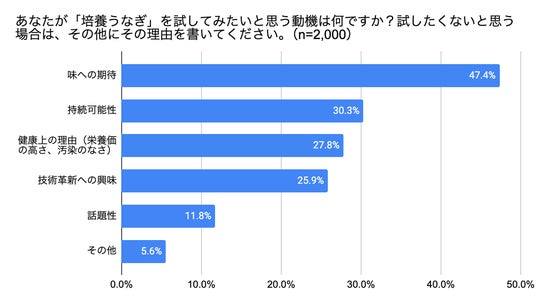

Forsea Foods 2025年1月実施消費者意識調査

今回の調査では、培養うなぎに対する関心が高まっている要因も明らかになりました。回答者の約半数は味に期待感を持っており、約3分の1が健康面から「培養うなぎは栄養価が高く、安全である」と考え、重金属や汚染物質を含まない点が評価されました。また、3分の1の回答者が「持続可能性」を理由に興味を持ち、約26%は「革新的な技術」に関心を示しました。

さらに、別の設問において40%近くの回答者が「細胞培養による水産物が乱獲問題の解決策となり、海洋保全に貢献できる」と認識していることが判明しました。同時に、培養うなぎの普及には「味」と「価格」が最も重要な要素であると、多くの回答者が指摘しました。

Forseaの共同創業者兼CEOであるロイ・ニアー(Roee Nir)は下記のようにコメントしました。

「今回の調査結果は、日本の消費者が新しい食品の選択肢を受け入れる準備ができていることを示しています。特に、環境意識の高い若年層、健康を重視する家庭の主婦、ベジタリアン志向の学生、新しい食体験を求めるテクノロジーに精通したビジネスパーソンなど、我々の製品に関心を持つ消費者層が明確になりました」

Forsea独自のオルガノイド技術

Forseaの培養技術は、独自のオルガノイド技術を用いており、魚の細胞が自然に3次元組織(脂肪と筋肉)を形成する環境を作り出します。これにより、成長因子の使用を最小限に抑えながら、天然のうなぎの味、食感、栄養価を再現することが可能です。この方法は、海洋生態系への負担を大幅に軽減します。従来の養殖に比べても、必要な資源が少ないため、コスト削減ができることも特徴です。

「当社の培養うなぎは、特に日本の食品メーカーから高い関心を寄せられています。現在、日本での法規制の枠組み検討が進む中、当社のオルガノイド技術が、大規模生産の実現とコスト削減の両面で優れた効果を発揮することを証明しました。これにより、商業生産への道筋が一層明確になりつつあります」とニアーはコメントしています。

培養うなぎの優れた価格競争力

Forseaの培養うなぎは価格面でも競争力を備えています。

「うなぎを食べたいと願いながらも、高価格や供給不足により手が届かないと感じている消費者は少なくありません。これは、私たちが開拓できる新たな市場であり、大きな可能性を秘めています」とニアーは強調しました。

また、特定非営利活動法人 日本細胞農業協会(Cellular Agriculture Institute of the Commons, CAIC)が実施した「細胞農業・培養肉に関する意識調査」においても、同様の傾向が確認されました。理事長である五十嵐圭介氏は「日本国内において細胞性食品への認知度が着実に向上しています。消費者の理解が深まるにつれ、試してみたいという意欲も高まる傾向にあります」とコメントしています。

同協会で理事も務める東京女子医科大学、先端生命医科学研究所の清水達也所長からは、Forseaが実施した調査結果について以下のようなコメントをいただきました。

「細胞性食品(培養肉)に関してはウシ・ブタ・トリなどの家畜・家禽のみならず魚介類を対象とした開発が注目されています。今回の調査では培養うなぎに対する消費者の高い関心が示されており、日本においては魚介類を対象とした細胞性食品の開発推進とその市場拡大が期待されます」

日本細胞農業協会の調査では、回答者の約3割が「従来の肉よりも高価格であっても培養肉を試してみたい」と回答した一方、同じく3割が「未知の食品であること」に対し慎重な姿勢を示しました。また、「優れた味、食料危機の回避、安い価格」が、消費者が細胞性食品に求める最も重要な要素として挙げられています。

ロイ・ニアーは、「今回のForseaの調査結果は、日本におけるうなぎの文化的価値を改めて確認すると同時に、持続可能で革新的な代替食品への関心の高まりを示すものです」と総括し、「日本の消費者の国産志向を踏まえながら、Forseaは伝統・持続可能性・革新性を融合させることで、新たなうなぎ市場を創出し、独自のポジションを確立していきます」と述べています。

2025年2月18日には、東京で開催される「イスラエル・フードテック・イノベーションイベント」にて、培養うなぎを実際にご覧いただけます。

お申し込みは下記URLよりご登録をお願いいたします。

https://israel-keizai.org/events/event/israelfoodtechdelegation2025/

調査概要

調査方法:インターネット調査

調査対象者:全国15歳~90歳の一般男女

回答人数:2000人

割付方法:性別(男性、女性)と年代(15-19歳、20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60歳以上)を均等割付(各334名 ※10代・20代のみ各332名)

調査期間:2025年1月14日

企業情報

Forseaは、バイオテックエンジニアのロイ・ニアー氏(MBA)、モリア・シモニ氏(PhD)、イフタフ・ナフマン氏(PhD)、ヤニブ・エルコビー氏(PhD)によって設立され、イスラエル・イノベーション・オーソリティ(IIA)およびThe Kitchen Hubの支援を受けています。これまでに、Target Global、PeakBridge VC、Future Food Fund、Zora Ventures、FoodHack、M&H Venturesなどからシード出資を受けました。

Forseaのオルガノイド技術は、魚の細胞が自然に脂肪と筋肉を形成し、3次元組織として成長する環境を再現することで、うなぎの風味や食感を忠実に再現します。

会社名 : Forsea Foods, Ltd.(フォーシーフーズ)

本社 : Rehovot, Israel

代表者 : 代表取締役CEO 兼 創業者 Roee Nir(ロイ・ニアー)

設立日 : 2021年10月

ウェブサイト: www.forseafoods.com

会社紹介 : https://youtu.be/3C9xd0ePPvY?si=KyRvsYxOASUs4Qh9

Email : info@forseafoods.com