5月に入り、新生活で変化した環境やリズムに慣れてきた一方で、まだまだ気持ちの余裕が持てず、「なんとなくうまく一日を過ごせていない」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんな日々を前向きに整えるために、改めて注目したいのが“一日のはじまり”である「朝」の時間です。「朝を制する者は一日を制する」とも言われるように、朝の過ごし方は、その日一日の気分や行動のベースとなる大切な時間です。中でも毎日欠かせない行動のひとつが「朝食」です。

株式会社 永谷園(社長:掛谷 浩志、東京都港区)は、新生活が始まったばかりの4月、働く男女564人に「朝の過ごし方」について調査を実施いたしました。

本リリースでは、社会人の朝食の喫食率(食べる割合)や、朝食がもたらす心と身体の影響も調査を通してひも解きつつ、今回は朝食の「温度」にも注目。気持ちの良い一日を過ごす上で、朝食の温度がもたらす「心と身体への影響」を栄養士・料理研究家の藤原奈津子氏に解説いただきます。

■トピックス■

<朝の過ごし方>

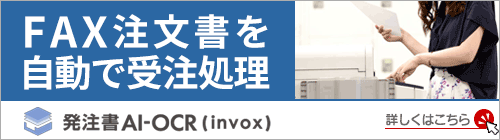

・気持ちの良い一日を過ごすためのきっかけは、第1位は「天気が良い」、他にも「早起きできた」「占いが上位」などほっこりする回答が上位に

<朝食の喫食率と、心と身体の関係>

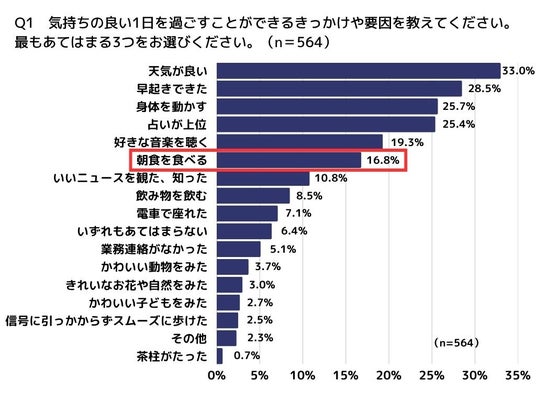

・朝食を食べる習慣がある人は83.2%!働く人々は朝食をきちんと食べていることが明らかに

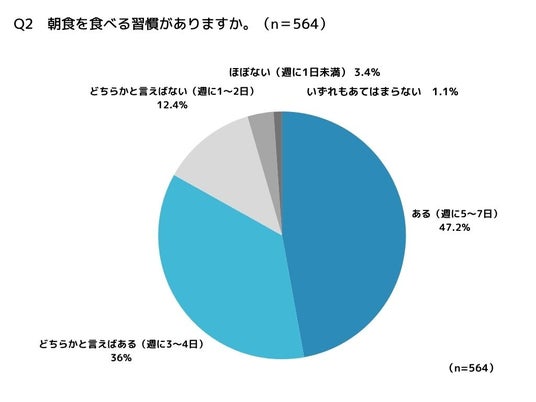

・朝食メニューを選ぶ基準で最も優先順位が高いものは、時短にまつわる回答が46.9%。他にも「健康的」「美味しい」「美容に良い」など、全体的に回答が割れる結果に

・朝食欠食時には70.1%が“不調”を実感。具体的な不調として「気分が落ち込む」「やる気が出ない」「気持ちの余裕がなくなる」など、「気持ちへのマイナスな影響」に回答が集中

<朝食の温度がもたらす影響>

・朝食を食べることで82.1%がポジティブな効果を実感。そのうち84.2%が朝食に「あたたかいもの」を取り入れている

・栄養士が朝食の温度がもたらす心と身体への影響を解説!

気持ちの良い一日を過ごすためのきっかけは、第1位は「天気が良い」、他にも「早起きできた」「占いが上位」などほっこりする回答が上位に

気持ちの良い一日を過ごすことができるきっかけをうかがったところ、「天気が良い」(33.0%)、「早起きできた」(28.5%)、「占いが上位」(25.4%)など、ほっこりする回答が上位に。

気持ちの良い一日のスタートを切るため、多くの方が日常の小さな幸せに目を向け自分のご機嫌を取っている様子がうかがえる一方で、天気や占いは自身でコントロールできない点が悩ましいところです。

その点、3位の「身体を動かす」(25.7%)、5位の「好きな音楽を聴く」(19.3%)など、自身の気持ちやパフォーマンスを高めるために自ら積極的に行動している方も多く見受けられました。

「朝食を食べる」ことも、同様に自分次第で取り入れられる行動ですが、「身体を動かす」「好きな音楽を聴く」を下回り6位(16.8%)となり、「気持ちの良い一日を過ごすため」という観点から朝食を食べようと思われる方がまだまだ多くはないことがわかりました。

朝食を食べる習慣がある人は83.2%!働く人々は朝食をきちんと食べていることが明らかに

朝食を食べる習慣が「ある(週に5~7日)」は47.2%。「どちらかと言えばある(週に3~4日)」は36.0%となり、働く人々の朝食喫食率は高い水準であることが明らかになりました。

若者の世代を中心に朝食の欠食が問題となることはありますが、今回の調査では、20~40代の働く人の喫食率は80%台で、厚生労働省の「国民健康・栄養調査報告」による同年代の平均喫食率約75%(※2)よりも、やや高い結果となりました。

※2)厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査報告」P.94:https://www.mhlw.go.jp/content/001435373.pdf

朝食メニューを選ぶ基準で最も優先順位が高いものは、時短にまつわる回答が46.9%。他にも「健康的」「美味しい」「美容に良い」など、全体的に回答が割れる結果に

朝食メニューを選ぶ基準には、人々の生活の優先順位や価値観がかかわってくると考えられます。時間を大切にする人をはじめ、健康や美容、朝から美味しいものを食べることを最優先にする人など、それぞれが一定数存在。理由に多様性が見られました。

どんな理由であれ、朝食を食べる意義が働く人々の中で浸透していることは、社会的にみてもプラスの影響を及ぼしていると評価できます。

朝食欠食時には70.1%が“不調”を実感。具体的な不調として「気分が落ち込む」「やる気が出ない」「気持ちの余裕がなくなる」など、「気持ちへのマイナスな影響」に回答が集中

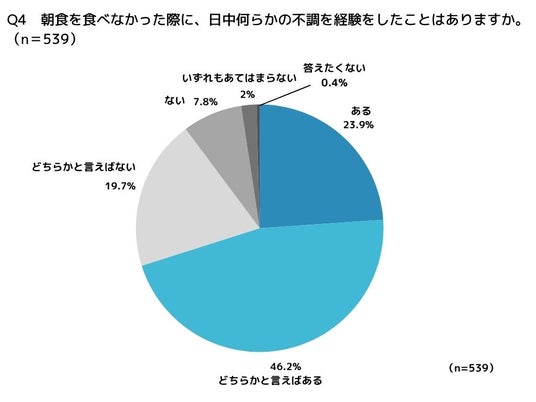

朝食を食べなかった際に、日中に何らかの不調を感じた経験が「ある」方が23.9%、「どちらかと言えばある」は46.2%と、合わせると70.1%で3人に2人は不調を経験していることが明らかになりました。

さらに意外なことに、朝食を食べなかった場合、「気持ち」へのマイナスの影響が大きいこともわかりました。

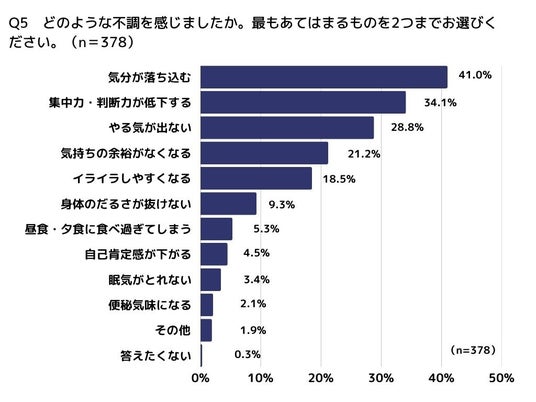

具体的には、「気分が落ち込む」(41.0%)、▽「集中力・判断力が低下する」(34.1%)、▽「やる気が出ない」(28.8%)、▽「気持ちの余裕がなくなる」(21.2%)などが上位となっています。

朝食の欠食は身体だけでなく、「気持ち」にもネガティブに働いてしまうことが推察できます。

Q3の結果の通り、朝食を選ぶ理由は人によりさまざまでした(回答が割れた)が、朝食を食べなかったことによる影響として「気持ち」への変化に回答が集まっていることは大変興味深く感じています。

このことから、朝食を選ぶ理由として、例えばQ3で上位だった「時短」「健康」「美容」だけでなく、「気持ちがポジティブになる」という観点でも捉えてみると、選び方の幅は広がるのではと考えています。それはQ3でいうところの「美味しい」がそれにあたるかもしれません。

朝食を食べることで82.1%がポジティブな効果を実感。そのうち84.2%が朝食に「あたたかいもの」を取り入れている

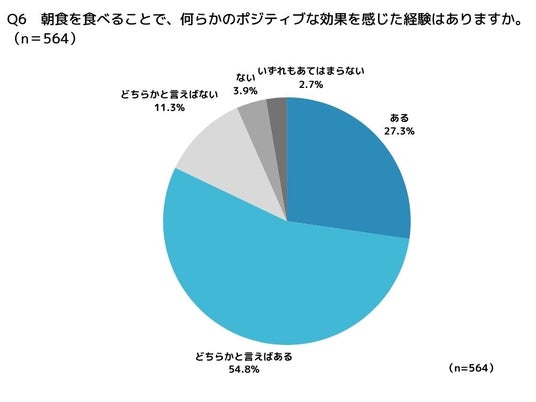

朝食の欠食による不調とは反対に、朝食を食べることでポジティブな効果を感じた経験が「ある」という方は27.3%、「どちらかと言えばある」方は半数超えの54.8%で、合わせると82.1%(463人)にのぼりました。

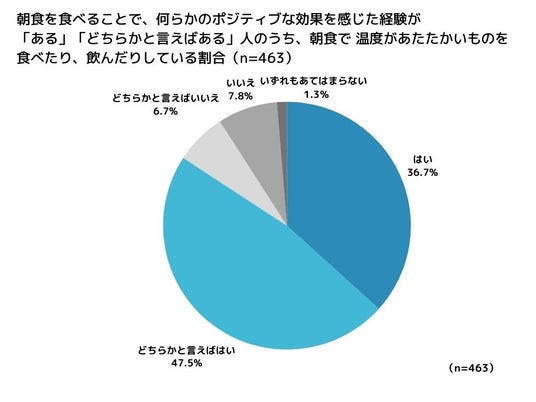

興味深いのは、そのうち84.2%(390人)が、朝食に「あたたかいもの」を取り入れている点です。

ポジティブな効果を感じている人の多くが朝食にあたたかいものを食べたり飲んだりしている一方で、ポジティブな効果を感じたことが「ない」「どちらかと言えばない」と回答した方(86人)のうち、あたたかいものを取り入れているのは51.2%(44人)にとどまりました。

このことから、朝食の喫食有無だけでなく、「朝食の温度」も人に影響を与えている可能性があると考えられます。そこでここからは、朝食の温度がもたらす「心と身体への影響」を、栄養士・料理研究家 藤原奈津子氏に解説いただきます。

栄養士が朝食の温度がもたらす心と身体への影響を解説!

日本の食文化として、朝に温かい日本茶を淹れて味わう「朝茶」が長い歴史の中で親しまれてきました。「朝茶は福が増す」と言われるように、1杯の茶をゆっくりと味わうことで心と体を整えてくれます。

また最近では、「白湯」も一時的なブームから通年の健康習慣として定番化しつつあり、温かいものを朝取り入れることは、多くの人々にとってなじみ深い、習慣化しやすい傾向にあると言えます。

また、朝に温かい飲料をゆっくりと体に入れることで、胃や腸が温められ、消化力がアップし、腸内環境が改善する効果が期待できます。茶碗にごはん、お茶づけの素をふりかけ、お湯を注ぐと、全体がほどよい食温度になります。心を整えたい日はゆったりとした食リズムが生まれるぬるめに、シャキッとしたい日は少し熱めに、と、ごはんや注ぐお湯の温度の高低を意識し仕上げることで、リラックスやスイッチなど体感効能をコントロールできます。

健康や栄養に関する消費者リテラシーがアップした今、「朝茶づけ」は、主食と温かい飲料が合体した料理で、健康栄養面で温活と腸活のハイブリットメニューとして注目しています。

また、朝はバタバタしがちだからこそ、和のワンボウルメニューである「朝茶づけ」スタイルは、食器などの洗い物も少なく、見えない家事の軽減にも貢献してくれます。「朝茶づけ」は体だけでなく心も健やかにしてくれる毎日の食生活に取り入れやすいタイパ朝食と感じています。

<プロフィール>

栄養士・料理研究家 藤原 奈津子

株式会社OFFICE COMATCH代表取締役。食品やキッチン用品メーカーのレシピ開発・商品開発・ブランディング業務を展開。独自のアプローチデザイン思考によるキャッチーなレシピ開発やマーケティング業務での市場開拓を通じ、新しい食文化づくりに貢献。おもしろいトレンドウォッチャーとして、トレンドアワードなどの有識者、雑誌・TVなどメディアでも活躍中。

調査結果を受けて

今回の調査から、朝の過ごし方がその日の気分やコンディションに大きく関わっている可能性が見えてきました。なかでも、「朝食を食べること」、そして「朝食にあたたかいものを食べること」が、前向きな気持ちで一日をスタートできるきっかけになっているようです。

朝は、あたたかいお茶づけやお味噌汁、スープなどを取り入れることで、気持ちが少し落ち着いたり、なんだかうれしくなったり--そんな“あたたかさ”を、朝の習慣にしてみてはいかがでしょうか?

永谷園は今後も、「あたたかい朝食」を通じて、忙しい毎日を送る方々の健やかな生活をサポートしてまいります。

■調査概要

調査名:ライフスタイルに関するアンケート

調査対象:20代~40代 の働いている男女

有効回答数:564名

実施期間:2025年4月17日~21日

実施方法:インターネット調査

対象地域:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、大阪府

※グラフのパーセンテージは四捨五入されているため合計値が100にならないものもございます。

※質問項目によって回答者数が異なります。

※調査結果をご紹介いただく際は、「永谷園調べ」と注釈をご記載ください。